Geschrieben von: Srećko Ignjatović

Der Gegenstand der Untersuchung dieser Arbeit ist die Brücke an der Save zwischen den beiden Orten Brod. Die Brücke, die nach einer kurzen und anstrengenden Bauzeit im Jahr 1878/79 die beiden Ufer verband und somit auch zwei völlig unterschiedliche Glaubensrichtungen, Nationen und Kulturen miteinander verband. Die Arbeit verfolgt chronologisch drei Jahrhunderte von Ereignissen, Schicksalen und Dramen kleiner Menschen und zeigt, wie eine tiefe Verbindung zwischen diesem faszinierenden Bauwerk und den Bewohnern, die es bis heute nutzen, entstanden ist.

Die linke Uferseite des Flusses bildet ein Reich mit Sitz in Wien, und die rechte Seite ein Reich mit Sitz in Konstantinopel. Ihre Bewohner, unter der Oberhoheit der genannten Reiche in einem Grenzstreifen, waren im Dienst der Grenzschutztruppen tätig und zugleich „Kanonenfutter“, für das sie seit Jahren auf dem Schlachtfeld bluteten. In diesen Konflikten werden viele sterben, und die mobilisierten neuen Bevölkerungsschichten werden dasselbe Schicksal ihrer Vorfahren teilen, wobei häufig eine kleinere Zahl durch Emigration Zuflucht suchen wird. Im Laufe der Zeit wird dies zu Integrationsprozessen auf beiden Seiten führen: im Westen durch Kroatisierung, im Osten durch Bosnisierung. Dieser lang andauernde Prozess ist historisch dokumentiert, wobei der vorliegende Text auch wissenschaftlich bewertet, wie diese Prozesse verlaufen sind.

Historischer Zeitraum von 1697 bis 1878

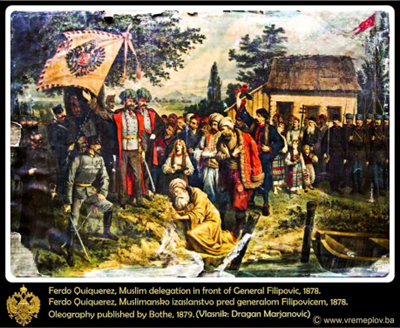

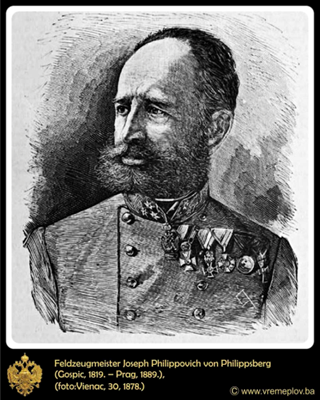

„Dort werden wir eine eiserne Brücke errichten…Züge werden darüber fahren und von Dampflokomotiven des österreichischen Kaisers gezogen, wie es Bosnien noch nie gesehen hat“, sagte der Reiter und deutete mit seinem Reittier in Richtung der Flussmündung, die zwischen dem türkischen Brod in Bosnien und dem königlichen Brod in Slawonien aus dem Save herausragt. So berichtete General Filipović, während er unter der kühlen Krone einer riesigen Platane stand, die bis vor Kurzem neben einem alten türkischen Chardak gewachsen war. Diese Worte hörten die Vertreter des türkischen Kommandos verwirrt an, die eine Protestnote überbrachten, die der General grob ablehnte und befahl, die Besatzung in türkischem Brod mit nur 45 Soldaten sofort gewaltsam oder milde zu entwaffnen. Die Besatzung wurde sehr bald entwaffnet, woraufhin die österreichische Flagge gehisst und anschließend die osmanische Flagge herabgezogen wurde. Dieser Vorfall ereignete sich am 28. Juli 1878.

Historisch betrachtet, vor kaum drei Jahrhunderten, gehörten beide Brode während des türkischen Vakteriums derselben territorialen Einheit – dem Sandzakk, mit Sitz in Slavonska Požega. Als Ganzes, gespalten durch den gewundenen Fluss, war eine orientalische Architektur sichtbar, die Minarettspitzen und die Kalmen der bärtigen Hadschis. Im Jahr 1691 liquidierten Ban Nikola Erdödy (Kroatischer Ban, 1680 – 1693) und General Hercog de Croy die türkische Bastion in der Festung Brod und befreiten schließlich Brod endgültig von den Türken. Auf der slavonischen Seite verstummte das Stimmen des Muezzins, und seitdem wurde Brod zur Basis der Habsburger Expansion nach Süden, während Türkisches Brod die Rolle der Grenzverteidigung an der Save übernahm, damals eine müde osmanische Reich. Fast drei Jahrhunderte später wurde der Kontakt zwischen den beiden Broden durch militärische Behörden auf beiden Seiten geschützt und verhindert.

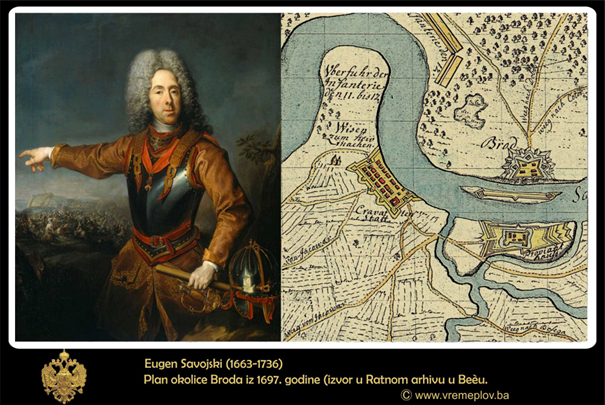

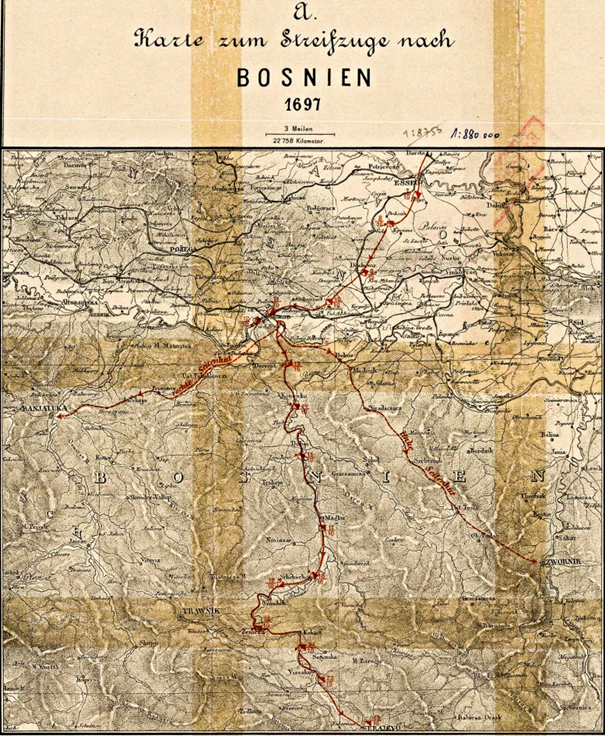

Im Jahr 1697 wird sich Eugen Savojski (Prinz italienisch-französischer Herkunft und Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, 1663–1736) in der Stadt Brod aufhalten, um Vorbereitungen für einen Angriff auf Bosnien zu treffen. Mit viertausend Speerträgern, zweieinhalbtausend Fußsoldaten mit Gewehren, zwölf kleinen Kanonen und zwei Mörsern (de. Mörser, ung. Mozsár, altes Geschütz, Stutzer, allgemein)). Nach einem großen Sieg über die osmanische Armee bei Senta, am 11. September 1697, fasst der Wiener Hof die Entscheidung, einen Teil der kaiserlichen Truppen unter Eugen Savojski über die Save nach Brod zu schicken, um die Osmanen vom rechten bosnischen Ufer zurückzudrängen. Er lagerte auf dem Vijuš, der ersten Ansiedlung, die diesen Namen an dem Ort des heutigen Brod (slawonisch, allgemein) trug. Am zehnten bis zwölften Oktober überquerte er die Save mit Hilfe von Booten Ćajki, die zu einer Brücke über den Fluss bei Ade verbunden waren, und umging dabei den damals so genannten türkischen Brod.

Er zog in Eilmärschen vorwärts zur Mündung der Spreča in die Bosna bei Doboj. Die Besatzung der Festung, des dominanten Schlosses oberhalb von Doboj, leistete erheblichen Widerstand. Nach der militärischen Eroberung des Schlosses, als Vergeltung für die Ablehnung des Ultimatums zur Übergabe der Stadt, verbrannte er alle Stadtvillen und Speicher.

Marschierend mit kleineren Gefechten über Maglaj, Zeppčea, Vranduk und Zenica kommt am 21. Oktober im Dorf Doboj (bei Kakanj, Bezirk A.) an, wo er sich lagerte. Der Prinz schickt einen Reiterhauptmann mit 200 Husaren (ung. huszár, leichte Kavallerie, Bezirk A.) zusammen mit zwei Kornets (Kornett – Fähnrich, Trompeter, Bezirk A.) und einem Furius (deutsch: Fourierschütz, Soldat im Hinterland, Pferdeknecht), mit dem Befehl, zur Aufklärung in Richtung Sarajewo vorzurücken. Der Hauptmann trägt ein Schreiben, das an die Sarajewer gerichtet ist und in deutscher, türkischer und serbischer Sprache verfasst wurde. In dem Schreiben heißt es unter anderem, dass sich Sarajewo ergeben soll, da andernfalls, wenn sie nicht gehorchen: … „mit Schwert und Feuer alles zerstört wird, und auch keine Kinder im Mutterleib verschont bleiben.“ Nachdem der Hauptmann zurückgekehrt war und berichtet hatte, dass er vor Sarajewo auf die türkische Kavallerie gestoßen war, lagerte sich der Prinz bereits bei Visoko. Daraufhin schickt er erneut 240 deutsche Reiter unter dem Kommando des Generaladjutanten Schare (Charree) sowie 200 Husaren, die von Oberleutnant Malinić (Mallenich), einem Offizier der serbischen Miliz, befehligt werden. Der Befehl lautete, trotz möglichen Konflikts mit dem Feind, verlässliche Informationen über die Lage in Sarajewo zu beschaffen, insbesondere über die Mobilisierung der Bevölkerung und des Militärs zum Schutz der Stadt sowie auf den schriftlichen Ultimatum-Antwort.

Da tog dana und Nacht keine Antwort erhielt, befahl der Prinz, dass die Armee am nächsten Morgen nach Sarajevo ziehen solle. Von Visoko in Richtung Sarajevo bewegte sich die Armee mit Artillerie entlang des Ufers der Flüsse Bosna über Ilijaš und Semizovac, dann durch Gornja Vogošća (heute Vogošća, Bezirk) und über den Kobilja Glaube, bis sie auf den Koševsko-Hügel stießen. Unterwegs begegnete sie einem verwundeten Kornett, der berichtete, dass er von Türken angegriffen wurde, bei dem sie einen Tranghörner sächsisch mit Schwertern zerschnitten haben, und er selbst, in erhobener Hand ein Schreiben haltend, sich schnell umdrehte und kaum mit dem Leben davongekommen war. Der Prinz befahl, die Truppen auf den umliegenden Hügeln zu stationieren und sofort mit dem Angriff zu beginnen. Nachdem schnell erkannt wurde, dass vonseiten der Türken keine Verteidigung vorhanden war, zog mehrere Einheiten in die Stadt ein, plündernd. Bei diesem Zug fanden sie reichlich Beute, vor allem in Geschäften voller Waren, die die Eigentümer noch nicht entfernt hatten. Sie plünderten die alte orthodoxe Kirche und brachten wertvolle Bücher und Ikonen mit. Am Abend brach ein Feuer aus, und laut österreichischem Bericht brannte das gesamte Sarajevo nieder. Bei dem Brand wurden fast alle Moscheen zerstört, und in 17 sakralen Moscheen kamen Imame und Muezzine ums Leben. Die alte orthodoxe Kirche blieb vom Brand verschont, während die katholische Kirche im Viertel Latinluk vollständig niederbrannte. Am nächsten Tag, dem 24. Oktober, lagerte die Armee, um sich auszuruhen, während kleinere Einheiten plünderten, Flüchtlinge verfolgten, töteten und Frauen sowie Kinder in Gefangenschaft nahmen. Christen kamen ins Lager und baten Fürst Eugen, mit der Armee aus Sarajevo abzuziehen, was er ihnen gestattete und versprach, sie auf die andere Seite der Save umzusiedeln.

Da Prinz Eugen seine Absicht ausgeführt hatte, bereitete er sich auf die Rückkehr vor. Er wurde von der späten Herbstzeit erdrückt und fürchtete, dass Regen und Schnee die ohnehin schlechten Wege noch verschlechtern würden. Da es keinen Grund gab, die bosnischen Festungen zu besetzen, die von osmanischen Garnisonen verteidigt wurden, wurde am 25. Oktober der Befehl erteilt, den Rückzug anzutreten. An diesem Tag fiel starker, kalter Regen, und die Armee marschierte zusammen mit Flüchtlingen, gefangenen Muslimen und Juden auf den zerfurchten Straßen. Darunter waren auch Orthodoxe mit ihren Familien. Solch schlechtes Wetter hinderte die Soldaten nicht daran, unterwegs muslimische Lager und Häuser in der Nähe der Straße anzuzünden. Unterwegs schlossen sich neue Flüchtlinge an und baten die Truppe, sie über die Save zu führen. Irgendwo bei Žepče kam die Nachricht, dass sich aus der Umgebung von Timișoara und Biograd (Beograd, Anm. d. Übersetzer) eine türkische Armee von 8.000 Menschen gesammelt hatte und am 22. Oktober aufgebrochen war, um über Zvornik nach Bosnien zu gelangen. Zur Sicherung des Rückzugs, mit kleineren Kämpfen bei Žepče und Maglaj, marschierte Prinz Eugen rasch nach Brod, wo nach zwölf Tagen erbarmungslosen Fußmarschs die Armee mit Tausenden von Flüchtlingen den Uferbereich der Save erreichte, nämlich am 5. November 1697.

Der damalige Kommandant der Festung Brod, Mihael Kyba Graf von Kinitzfelg, informiert den Savoier, dass die provisorische Brücke, die er für die Überfahrt auf seiner Rückreise mit seiner Armee sichern ließ, von den Türken zerstört wurde. Als Vergeltung befiehlt er, den Ort zu plündern und mit der Erde gleichzumachen. Die österreichische Armee, mit mehr als 40.000 Flüchtlingen aus Bosnien, wird bei Ort Poloja auf die slavonische Seite nach Beberine umgesiedelt. Ein Teil der Flüchtlinge wird in Brod ansässig, die übrigen in vielen verwüsteten Dörfern Slavoniens, nachdem die Türken in den bisherigen Auseinandersetzungen in den europäischen Provinzen des Osmanischen Reiches vertrieben wurden.

Historisch betrachtet markierten die militärischen Erfolge Eugen von Savoyens bei Senta im Jahr 1697, Petrovaradin im Jahr 1716 und Belgrad im Jahr 1717 das Ende der osmanischen Eroberungen in Europa. Die Ursache für die wiederholten Niederlagen im Krieg gegen Österreich, nach dem Karlof (Sremski Karlovci 1699) beziehungsweise dem Požarevački Frieden (Požarevac 1718), wurde als Zeitpunkt des endgültigen Rückzugs der Türken aus Mitteleuropa festgelegt. Durch den geschlossenen Frieden fiel ein großer Teil des Gebiets Kroatiens, Slavoniens und Banats sowie Lika und Banija und ein Teil Bosniens an das österreichische Kaiserreich. Die Save bildet die Grenze zwischen den beiden Reichen vom Mündungsgebiet des Bosut bis zur Una.

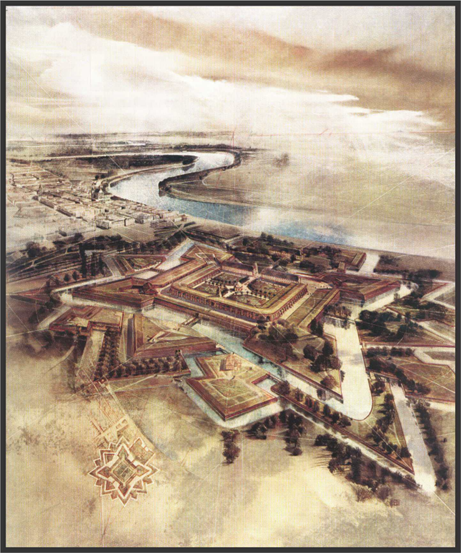

Nach diesen Ereignissen wird im Gebiet von Brod, zusammen mit dem posavischen Teil Slavoniens, die Slavonische Militärgrenze ausgerufen, die gleichzeitig Kroatische und Donau-Militärgrenze ist. In dem Gebiet der Kroatisch-Slawonischen Militärgrenze werden alle Angelegenheiten, einschließlich der Gerichtsverfahren, von der Armee unter der Herrschaft des Kroatischen Bans verwaltet. Zwischen den Jahren 1715 und 1780 wurde Österreich eine große kaiserliche und königliche slavonische Grenzfestung errichten. Dieses beeindruckende Bauwerk namens „Festung Brod“ (Festung Brod) war in einer regelmäßigen sternförmigen Form aus Ziegeln, Holz und zum Teil Steinen errichtet und war von einem Erdwall umgeben, um im Fall möglicher Überschwemmungen durch die Hochwasser des Flusses Save Schutz zu bieten. Dort wird die Armee des II. Banerregiments stationiert sein.

Zu jener Zeit war jeder Einwohner an der Militärgrenze Soldat (im Alter von 16 bis 60 Jahren). In Friedenszeiten versorgte sich jeder Soldat selbst mit Nahrung und Kleidung, während im Kriegsfall die Kosten vom Kaiserlich-Königlichen Staat übernommen wurden. Neben der Festung entstanden neue Siedlungen, deren städtische Grundlage bereits aus der osmanischen Zeit stammt.

Im Jahr 1807 verlor das Schiff den Status einer Stadt und wurde zu einem Dorf beziehungsweise einem Grenzort erklärt. Verwaltungstechnisch unterstand es der Stadt Podvinje. Da die Save nun zur festen Grenze zwischen der Türkei und Österreich wird, werden die Einwohner beider Orte Grenzschutzbeamte mit zahlreichen und schweren militärischen sowie Arbeitspflichten. Im Jahr 1820 erfolgte die Verkündung der Einführung der Freien Königlichen Gemeinde Brod, und als erster Bürgermeister von Brod wurde Mihael Polsater gewählt. Während des Aufenthalts des Kaisers Franz II./I. in Brod im Jahr 1817 (der erste Kaiser Österreichs von 1804–1835 und ehemaliger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches von 1792–1806), wurde von angesehenen Einwohnern eine Bittschrift überreicht, in der gefordert wurde, den Status des Dorfes, das Podvinje untersteht, abzuschaffen und den Status einer Stadt wiederherzustellen. Diese Bitte wurde erfüllt, und basierend auf dem Reskript des Hofkriegsrates vom 31. November 1819 sowie durch den Befehl der Zentralen Kommandostruktur aus Petrovaradin im Januar 1820 erhielt Brod den Stadtstatus zurück. Im Jahr 1860 wurde die Festung aufgelassen, da sie militärisch bedeutungslos wurde. 1871 wurde Brod durch den Erlass von Franz Joseph I. (Kaiser Franz Jozef von Österreich und König von Ungarn von 1848–1916) zur Stadt erklärt und erhielt den Namen „Brod an der Save“. Nach zahlreichen Reformen und Veränderungen wurde im Jahr 1881 die Kroatien-Slawonische Militärgrenze aufgelöst. Im Jahr 1882 wurde deren Gebiet in die Verwaltung des Königreichs Kroatien und Slawonien im Rahmen der Länderkrone des Heiligen Stephan (Ungarn) überführt.

In den 1870er Jahren des 19. Jahrhunderts beteten die Einwohner von Brod lange Zeit darum, dass die Krajinska Verwaltung ihnen das Flussufer der Save bestätigt und auf diesem bestätigten Ufer eine Straße baut. Auf ihren Appell reagierte Baron Filipović, damals Amtsleiter des Kroatisch-Slawonischen Landkreises und militärischer Kommandant mit Sitz in Zagreb. Bereits im Juni 1878 wurde ihren Bitten aufgrund einer ausgeschriebenen öffentlichen Ausschreibung und der großzügigen Mittel der Krajinska Investitionsbank aus Zagreb entsprochen, in der Hoffnung auf baldige Bauarbeiten. Historisch betrachtet, war der Schritt Baron Filipovićs keineswegs naiv, sondern vielmehr aus militärstrategischer Sicht sinnvoll, weniger aus infrastruktureller Perspektive. Als hochgebildeter und einflussreicher Mensch verfolgte er sorgfältig die drei Jahre andauernde Erhebung von 1875 bis 1878 in Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro, welche das Ende der jahrhundertelangen Herrschaft des Osmanischen Reiches ankündigten. Aus verfügbaren Presseberichten, sowie während der Krise, des Machtvakuums und der Gewalt in Bosnien und Herzegowina, erfuhr er, wie das „Ostproblem“ gelöst wurde – nämlich dass die orthodoxen Aufständischen forderten, Hercegovina an Montenegro anzuschließen, während Bosnien an Serbien angeschlossen werden sollte, während die Aufständischen unter Katholiken und andere Befürworter das Ziel verfolgten, Bosnien und Herzegowina unter der Habsburger Krone mit den katholischen kroatischen Ländern zu vereinen. Zudem erfuhr er von diplomatischen Lösungen für die Aufteilung der rebellischen Provinzen zwischen Österreich und Russland. Im Einklang mit dem Abkommen zwischen der Österreich-Ungarischen Monarchie und Russland wurde das Ziel erreicht: Durch dieses Abkommen erhielten sie das Recht auf militärische Kontrolle und die Mandat, die gesamte Bosnien und Herzegowina zu verwalten. Seine Absicht gegenüber den Brodianern wurde deutlich, als er, mehr als einen Monat später, am 25. Juli, als General der österreichischen Armee nach Brod kam, mit dem Auftrag, Bosnien zu besetzen. Dabei sprach er den berühmten Satz aus und versprach den Brodianern den Bau einer Straße, einer Brücke und einer Eisenbahn nach Vinkovci und Sarajevo.

Zeitraum der Besetzung Bosnien und Herzegowinas von 1878 bis 1879

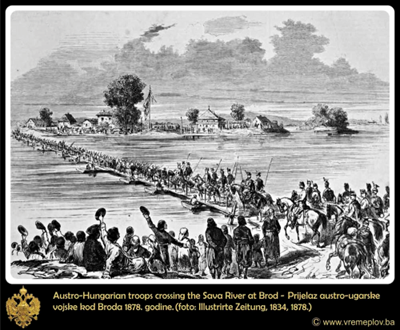

Die erste Brücke über die Save – falls die Überfahrt mit pontonähnlichen Booten als Brücke betrachtet werden kann – wurde im Juli 1878 gebaut, damit die österreichisch-ungarischen Truppen, bestehend aus 20 Bataillonen, 6 Schützen-, 8 Kavallerieregimentern, 8 Batterien und 8 Zugkommandos (französisch Équipage, Besatzung, Wagen mit Pferden und Besatzung für die Versorgung), also insgesamt 18.000 Soldaten, 900 Pferde und 48 Geschütze, sie überqueren konnten, um im Sinne des Abschlusses des Berliner Kongresses die Östliche Provinz Bosnien und Herzegowina zu besetzen.

An der Spitze der Infanterie, der Schockgrenztruppen, der Husaren und Ulanen (Ulanen, Soldaten, die im Dienst der Mobilisierung im Österreich-Ungarischen Reich eingesetzt wurden, Anmerkung a.) verschiedener Nationalitäten, Sprachen, Uniformen und Saiten, überschritt der Kommandant der Besatzungstruppen, General Filipović (Joseph Freiherr Philippovich von Philippsberg, Gospić, 1819 – Prag, 1889), eine Mann österreichischer Herkunft und Namensgebung, mit germanischer Prägung und Herkunft. Vor ihm, um 5 Uhr morgens, überquerte eine Einheit unter Führung des bekannten Franz Müller aus dem 27. Jägerbataillon die Flussseite, um die osmanische Besatzung zu entwaffnen. Danach wurde die österreichische Fahne, die aus der Festung Brod gebracht worden war, gehisst, und anschließend wurde die osmanische Fahne eingeholt. Da der größte Teil der Soldaten bis 9 Uhr morgens übertragen war, überschritt General Filipović zusammen mit dem Generalstabschef Popp, dem Divisionsgeneral Karl von Tетgetthоф, Hauptmann Carl Baron Mecséry de Tsoor und Brigadier Scotti als Erste das Gebiet von Bosnien auf osmanischem Boden bei Türkisch-Brod. Begleitet von den Klängen der kaiserlichen „Festmusik“ wurden sie feierlich von den Bewohnern aller drei dominanten bosnischen ethnisch-konfessionellen Gruppen empfangen. Der General dankte für den freundlichen Empfang und hielt nach einer längeren Ansprache folgende Worte: …„Für alle Religionsgemeinschaften und für Mohammedaner gilt die Gleichheit vor Gesetz und Gericht, und Seiner Majestät ist es ein Wunsch, dass das Gesetz geachtet und Recht sowie Gerechtigkeit vollzogen werden.“ Mit inspirierenden Worten gab er den Anwesenden zu verstehen, dass er, der Kommandant der kaiserlichen Armee, im Namen Seiner Majestät nach Bosnien komme, um auf militärische Anordnung Frieden, Ordnung und Zivilisation in das gequälte Land zu bringen.

Der Truppenübergang zwischen den beiden Schiffen auf der Save war nicht der einzige. Gleichzeitig wurde die Grenze bei Šamac, Gradiška, Kostajnica sowie im Süden über die Grenze bei Imotski und Vrgorac überschritten. Die erste Feuerprobe zwischen österreichischem Infanterie und Aufständischen fand bei Doboj statt. Die Hauptschlacht dauerte nur sehr kurz unter den Mauern der Burg. Diese imposante Burg hat in der Kriegsgeschichte mehrfach eine bedeutende Rolle gespielt. Im Jahr 1697 wurde sie von osmanischen Truppen durch Prinz Eugen von Savoyen erobert, und 1717 durch General Pétrasch.

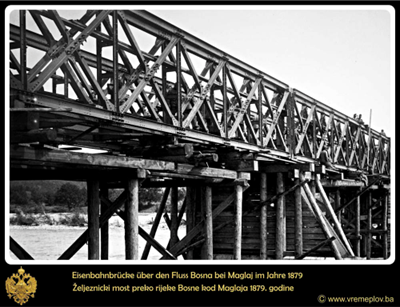

Beim Einmarsch der Armee in Maglaj leisten die Aufständischen heftigen Widerstand. Am 3. August werden die Husaren der achten Husarenstücken, unter dem Kommando von Hauptmann Milinković, in einen Hinterhalt gelockt, wobei bei dem Feuer aus Kurbelschusspistolen und Pfeilbüchsen 53 Husaren und der Leutnant Graf Chorinsky ihr Leben lassen. Später, nach der Besetzung Bosni, wird in der Nähe der neu errichteten Eisenbrücke, die 175 Meter lang ist, ein Obelisk zu Ehren der gefallenen Husaren errichtet, sowie auf dem Berg Preslica ein Grabmal als Kriegsgedenkstätte für alle Gefallenen und für Graf Chorinsky. Ebenso leisten die Aufständischen bei Žepče starken Widerstand, wobei 18 Husaren des 47. Regiments und ein Leutnant namens Wilhelm Bücking ihr Leben verlieren.

Nach 22 Tagen blutiger Kämpfe wird General Filipović am 19. August 1878 in Sarajevo einmarschieren. Unmittelbar nach der Eroberung der Stadt wird er die militärische und zivile Verwaltung über Bosnien und Herzegowina übernehmen, basierend auf den Bestimmungen des Berliner Kongresses von 1878, obwohl die Region de jure bis zur Annexion im Jahr 1908 unter der Herrschaft des Sultans verbleiben sollte.

Durch die Verabschiedung und Verkündung der „vorläufigen“ Stadtverfassung wurde der Stadtrat für Sarajevo eingesetzt. Die Mitglieder des Rates wurden entsprechend ihrer religiösen Zugehörigkeit gewählt. Als erster Oberbürgermeister wurde der Sarajlije Mustajbeg Fadilpašić (1830–1892) gewählt, der von 1878 bis 1892 im Amt war und zuvor einer der größten Grundbesitzer im Land war. In den ersten Tagen nach der Eroberung der Stadt wurde ein Schnellgericht eingerichtet. Aufgrund des Aufstands und des Widerstands gegen die österreich-ungarischen Truppen wurden neun muslimische Sarajlije vom Schnellgericht durch Erhängen hingerichtet, und hunderte Sarajlije aller Glaubensrichtungen wurden verhaftet und in einem provisorischen Lager am westlichen Stadtrand gefangengehalten. Rund sechshundert Gefangene wurden zu einer erzwungenen Marsch nach Brod an der Save gezwungen und von dort mit dem Zug nach Wien gebracht. Von Wien wurden sie in das Gefängnis in Olomouc (im heutigen Tschechien) gebracht, um nach der Verkündung allgemeiner Amnestie am 15. November 1878 sämtlichen Gefangenen die Rückkehr nach Sarajevo zu erlauben, wobei sie den Weg von Bosanski Brod zu Fuß zurücklegen mussten. Aufgrund der kalten Dezembernächte während des Marsches und fehlender geeigneter Unterkünfte starben viele an Erfrierungen.

Barun Filipović verläßt Sarajevo am 2. Dezember 1878. Seine Abreise ist politischer Natur, da er von ungarischen politischen Kreisen beschuldigt wird, da er als ernanntes Oberhaupt des besetzten Landes beabsichtige, Bosnien und Herzegowina durch die politische Organisation an Kroatien anzuschließen. Dies würde letztlich das Gleichgewicht der Kräfte im dualistischen, geordneten Kronland der Monarchie stören. Während der vorbereitenden Maßnahmen für die zivilen Behörden in Bosnien und Herzegowina, unter der Leitung des Juristen Vladimir Mažuranić (Karlovac 1845–Zagreb 1928), Sohn des Dichters und Ban Ivan Mažuranić (1814–1890), entstand ein Entwurf für die Verwaltung in BiH, der nach Wien geschickt wurde. Dieser enthielt den Vorschlag, die erworbenen Gebiete dauerhaft zu sichern, falls die Organisation in den Provinzen so eingerichtet würde, dass sie im Laufe der Zeit an die Organisation des Königreichs Kroatien, Slawonien und Dalmatien angegliedert werden könnten. Wien war diesem Vorhaben nicht wohlgesonnen und schickte den Entwurf zur Überarbeitung zurück, doch Filipović sandte ihn unverändert nach Wien. Trotz neuer Warnungen aus Wien blieb er bei seiner Entscheidung, was zu seiner Absetzung führte. Beim Verlassen Sarajevos wurde ihm von militärischen und städtischen Behörden eine feierliche Abschiedszeremonie bereitet. Durch den Lauf des Schicksals wird er jedoch nicht den Weg durch das Bosnische Tal nach Bosanski Brod nehmen, von wo er vor vier Monaten zu einem militärischen Zugs nach Sarajevo aufgebrochen war. Der Grund ist natürlicher Natur, da die Save aus ihrem Bett getreten war und beide Orte, Sijekovac und Derventa, überflutete. Zu jener Zeit sprach man davon, dass von Sijekovac bis Derventa nur noch mit Booten gereist werden könne. Es könnte auch ein Grund für die Abkehr sein, die Nachricht, dass eine große Gruppe der befreiten Gefangenen durch das Bosnische Tal nach Sarajevo zieht, weshalb sein Herrschaftsbereich eine mögliche Begegnung mit ihnen vermeiden wollte.

Über mehrere Tage hinweg unternahm er eine Reise, sowohl zu Pferd als auch mit Fuhrwerken, um von Mostar nach Kotor zu gelangen. Von Kotor, bzw. der Marinebasis in der Boka, transferierte er mit einem Kriegsschiff der Marine nach Triest und anschließend mit dem Zug nach Wien. Für die erfolgreiche Eroberung ganz Bosnien und Herzegowina, die glanzvollste Episode seiner militärischen Karriere, wurde Barón Filipović mit mehreren Auszeichnungen bedacht, darunter der Kommandeurkreuz des Militärordens des Maria-Theresien-Ordens und das Große Kreuz des Leopold-Ordens, das ihm Kaiser Franz Joseph I. verlieh. General Filipović wurde von Herzog Wilhelm Nikolaus von Württemberg abgelöst (Wilhelm Herzog Nikolaus von Württemberg, 1828–1891). Herzog von Württemberg führte die siebte Infanteriedivision an, mit dem Auftrag, von Gradiška und Kostajnica aus über Novača, Banja Luka, Jajce und Vitez vorzugehen und sich in der Region um Zenica mit den Truppen zu treffen, die von General Filipović kommandiert wurden.

Mit der Ernennung von József Szlávy (1818–1900) zum Leiter des gemeinsamen Finanzministeriums Anfang der 1880er Jahre begann die ungarische politische Dominanz in Bosnien und Herzegowina, die 1882. Jahre mit der Ernennung Benjamín Kállays zum Verwalter ihren Höhepunkt fand.

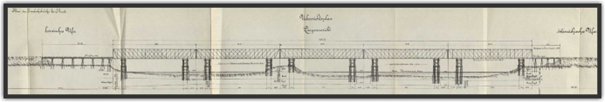

Most, dessen Bau Filipović angekündigt hatte, wurde von der Wiener Baugesellschaft „Freiherr von Schwarz“ errichtet, die bei der Ausschreibung Aufträge im Wert von zweieinhalb Millionen Forint erhielt. Ebenso wird dasselbe Unternehmen die Strecke mit Standard-Gleis (1435 mm) von Brod an der Save bis Bosanski Brod (Brod – Bosnabroder Eisenbahn) bauen, die 3,444 km lang ist. Diese Bahnstrecke wird mit der Standard-Hauptstrecke der k.u.k. Kaiserlich-königlichen Ungarischen Staatseisenbahnen Dalj – Vinkovci – Brod an der Save verbunden, die am 22. November 1878 in Betrieb genommen wurde. Die Kosten für den Bau der Brücke und eines Teils der Strecke wurden durch einen Besatzungskredit gedeckt. Das Datum des Baubeginns der Brücke und der schmalspurigen Strecke, im Oktober 1878, wurde anstelle des Namens Türkischer Brod amtlich und administrativ in Bosanski Brod geändert. Der Bau der Brücke dauerte neun Monate, und die Brücke zusammen mit der Verbindungstrecke wurde am 5. Juli an den Verkehr übergeben und am 10. August 1879 offiziell für den Verkehr geöffnet. Nur einen Monat zuvor, am 8. Juni desselben Jahres, wurde die Schmalspurbahn (760 mm) Bosanski Brod – Zenica in den regulären Verkehr genommen. Die Brücke ruhte jedoch auf einer Holzstruktur, woraufhin das ungarische Verkehrsministerium eine Fachkommission einsetzte, die am 15. Juni 1879 beschloss, die Brücke im bisherigen Zustand zu belassen und bis zum Bau der endgültigen (Beton-, Anm.) Pfeiler weitere Daten zur Höhe des auflaufenden Wassers sowie zur tatsächlich benötigten Höhe für die Schiffe, die den Fluss Sava befahren, zu sammeln. Dieser Zustand der errichteten Brücke stellte in den ersten Warenaustauschzeiten kein Problem dar: Von der bosnischen Seite kamen Züge mit Kohle, Salz, Holzfichten, Eichen- und Buchenstämmen, klein- und großtierigem Vieh, während aus der entgegengesetzten Richtung Kavalkaden mit Soldaten, Gendarmen, Finanzen, Bankern, Händlern und Beamten ankamen. Die errichtete Strecke Brod – Bosnabroder Eisenbahn befand sich im Eigentum der österreichischen Militärbehörden und der Bahnbetrieb lag unter der Verwaltung der Ungarischen Staatsbahnen.

Bauzeit der Brücke über die Save, Brod – Bosanski Brod, 1878 – 1879

Während der Besatzungszeit in Bosnien und Herzegowina existierten praktisch keine geeigneten Straßen, und die wenigen, die vorhanden waren, waren schwer befahrbar. Die einzige bestehende Bahnlinie, Dobrljin – Banja Luka, als fertige Strecke der zuvor projektierten sogenannten „Sandžak-Bahn“ (1872), deckte nicht ausreichend das Gebiet ab und war zudem nicht sicher genug, da es auf ihr häufige Betriebsunterbrechungen gab. Für den schnellen Transport von Truppen und die Besetzung von Territorien wurde der beschleunigte Ausbau von Eisenbahnlinien für die österreichisch-Ungarische Regierung zu einer strategischen Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit erforderte den Bau einer Schmalspurbahn von Bosanski Brod nach Zenica und Sarajevo, die die zukünftige Normalspurbahn Dalj – Vinkovci – Brod na Savi (im Betrieb seit dem 22. November 1878) verbinden sollte. Die Bahn Vinkovci – Brod na Savi sollte im ersten Jahr ausschließlich für militärische Zwecke genutzt werden, um mit dem späteren Bau einer Brücke über die Save (Mitte 1879) in den öffentlichen Verkehr übergeben zu werden. Da die Save an beiden Orten vorbeifloss, war es notwendig, eine stabile Brücke zu errichten, die sowohl die Eisenbahn- als auch die Straßenverbindung zwischen diesen beiden Orten herstellen würde.

Basierend auf dem abgeschlossenen detaillierten Projekt wird der 18. September 1878 als erster Arbeitstag auf der Brücke festgelegt, da an diesem Tag die Achse der Brücke markiert wurde. Vom 30. September bis zum 3. Oktober wurden im Rahmen der Kommission die Höhe der Brücke, die Eisenbahnschüttung und die Zufahrtsrampe festgelegt. Bereits am nächsten Tag, dem 4. Oktober, begannen auf der bosnischen Seite die Arbeiten zum Bau einer schmalspurigen Eisenbahnstrecke mit einer Breite von 760 mm im Abschnitt Brod – Derventa, und am 6. Oktober starteten die Arbeiten an der Brücke, das heißt, das erste Einschlagen von Pfählen für die Tragstützen.

Planung und Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Brücke

Da die militärischen Interessen die sofortige Einrichtung einer Brückenverbindung erforderten, die unter allen Umständen, sowohl im Straßen- als auch im Schienenverkehr, nutzbar sein sollte, wurde die dringende Bauplanung angeordnet, um diese so schnell wie möglich zu realisieren.

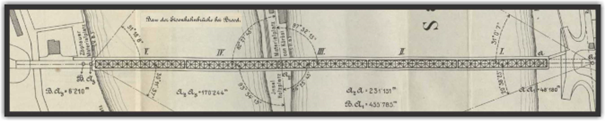

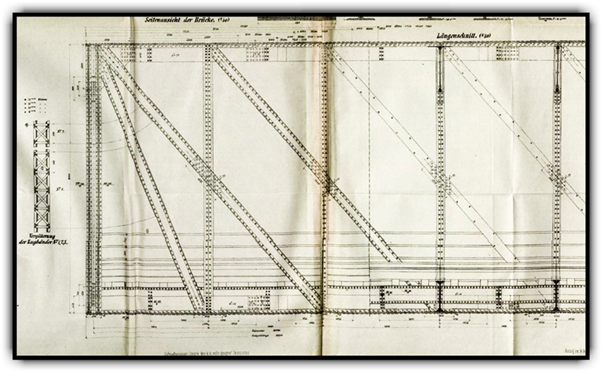

Im Rahmen dieser Anforderungen wurde dem Kriegsministerium vom Ingenieur Wilhelm von Pressel (Wilhelm von Pressel, 1821–1902), einem deutschen Beamten und Eisenbahningenieur des Osmanischen Reiches sowie ehemaligen Leiter des Bauamtes der k. u. k. Privatgesellschaft Südbahn, ein Generalplan vorgelegt. Die Brücke wurde so entworfen, dass die eisernen Gitterträger, bestehend aus fünf Feldern mit jeweils 80 Metern Spannweite, auf Holzbogen ruhen, die ebenfalls angeordnet sind und Raum für später notwendige endgültige (Stahlbeton-)Säulen offenlassen. Für die Nutzung der Brücke als gemeinsame Infrastruktur für Straßen- und Eisenbahnverkehr bestanden zwei alternative Vorschläge. Nach der ersten Variante verlief die Gleisanlage zwischen den Gitterträgern, während für den Straßenverkehr Konsolen zur Aufnahme des Fahrbahnüberbaus außerhalb der Gitterträger vorgesehen waren. Laut zweiter Variante sind Gleis und Fahrbahn, jeweils in Zweierreihen für Kraftfahrzeuge, nebeneinander durch eine trennende Schutzwand voneinander abgetrennt, zwischen den Gitterträgern angeordnet.

Der Standort der Brücke wurde in der unmittelbaren Nähe von Brod festgelegt, westlich, an der Stelle, an der der Fluss durch eine Insel in zwei Arme geteilt ist. Angesichts der Tatsache, dass auf Grundlage des Projekts durch den Einsatz provisorischer Brücken die Möglichkeit geschaffen wurde, die Brücke in kurzer Zeit zu errichten, ordnete das Kriegsministerium per Präsidialerlass vom 28. August 1878 an, dass der Vorsitzende des technischen und militärischen Komitees, Feldmarschallleutnant Daniel Freiherr von Salis-Soglio (Daniel Freiherr von Salis-Soglio, 1826-1919), damals Generalinspektor der österreichisch-ungarischen Armee, Vorbereitungen für die Ausgabe der Bauarbeiten an der Brücke trifft und entsprechende Verträge abschließt. Damit dieser Befehl ausgeführt werden konnte, war es notwendig, vorher einen detaillierten Brückenentwurf zu erstellen.

Innerhalb weniger Tage wurde im Rahmen des technischen und administrativen Komitees eine entsprechende Büroeinheit eingerichtet (Schnellpressen-Druck des k.k. militärischen Geographischen Instituts), in der acht Ingenieure tätig waren, überwiegend aus den Eisenbahnen übernommen, die bei der Herstellung der Strebenbrücke berücksichtigt wurden. Die Entwicklung dieses Projekts, auf Vorschlag von Ingenieur Wilhelm Presel, erfolgte unter der Leitung des Sektionen-Ingenieurs Franz Vabitsch (Franz Vabitsch), der für diesen Zweck von den privaten Südbahnen entsandt worden war, während Generalinspektor Freiherr von Salis mit Unterstützung der Sektionen-Ingenieure die Bauarbeiten persönlich leitete und die Verträge abschloss.

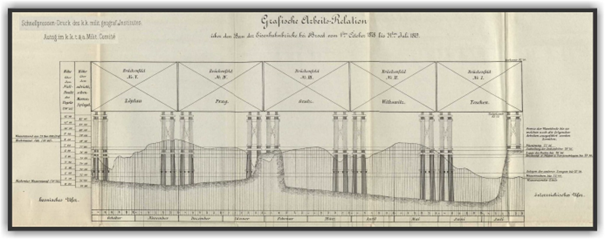

Dank der Wendigkeit und Fleißigkeit dieses Planungsbüros in Bezug auf die Methode und Organisation der Vervielfältigung von Schriftstücken und Zeichnungen wird eine große Unterstützung bei den technischen Mitteln vom technischen und administrativen Militärkomitee ( Autograph im k.k. t. & a. militär Comite) erhalten. Der Vorsitzende des Komitees informierte bereits am 4. September 1878, also innerhalb von 8 Tagen, die Zuständigen darüber, dass die Arbeiten bereits an die Unternehmen vergeben wurden, die Verträge geschlossen sind und die Erstellung der detaillierten Projekte bis zum 15. September abgeschlossen sein wird. Um sich ein Bild vom Umfang der erledigten Arbeit in so außergewöhnlich kurzer Zeit zu machen, sei erwähnt, dass das Projekt Folgendes umfasste: 1 (eine) Memorandum, 20 Originalpläne, zwei grafische hydraulische Darstellungen des Flusses Save bei Brod, eine statistische Berechnung und eine Berechnung der Gewichte. Durch die Vervielfältigung des Projekts für verschiedene Einrichtungen entstand ein Elaborat mit 392 Zeichnungen. Die Vervielfältigungen wurden qualitativ hochwertig im lithografischen und fotografischen Institut des technischen und administrativen Militärkomitees ausgeführt.

Für den Bau von Holzschaftungen und sämtlicher Nebenanlagen zu Einzelpreisen sowie die Herstellung von Montagegerüsten im Auftrag der jeweiligen Eisenwerke wurde dem Konsortium Jochem, Dunz und Anderle (Konsortium Jochem, Dunz & Anderle) auftragsweise vergeben.

Die Herstellung und Montage eines Brückenfeldes wird den folgenden Auftragnehmern übertragen:

- I. Öffnung: Erzherzogliche Industrieverwaltung in Teschen.

- (Vojvodschaftliche Industrieverwaltung in Tješin – Tješin, tschechisch Těšín, Anm. d. Verf.)

- II. Öffnung: Direktion des Eisenwerks in Witkowitz.

(Direktion des Eisenwerks „Vitkovice“) - III. Öffnung: Maschinenfabrik und Eisengießerei von J. Körösi in Andritz bei Graz.

Fabrik für Maschinen und Eisengießerei J. Körösi in Andritz bei Graz

- IV. Öffnung: Prager Eisenindustrie-Gesellschaft in Wien (Praško industrijsko društvo u Beču)

- V. Öffnung: Zöptauer und Stefanauer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Zöptau (Z. i S. Rudarsko i topioničko udruženje u Zöptau-u, Zöptau – Sobotín befindet sich im Norden des tschechischen Teils Mährens, Anm. d. Verf.)

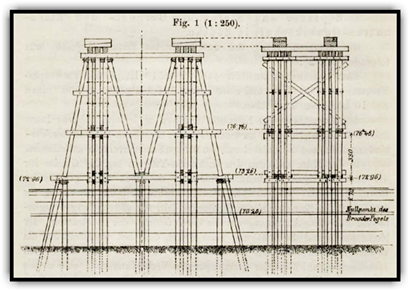

Laut dem erstellten detaillierten Projekt war die Anordnung wie folgt: Fünf eisernes Brückenfelder mit einer Länge von jeweils 80,51 m, mit Gitterträgern von 9,00 m Höhe und einer lichte Weite von 6,30 m, die auf zehn Holzbogen ruhen. Als Fortsetzung der eisernen Brücke wurden auf beiden Seiten Überflutungsöffnungen aus Holz geplant, an die sich Eisenbahnaufschüttungen mit Zufahrtsrampen für den Straßenverkehr anschlossen.

In der Mitte zwischen den Gitterträgern wurde ein Gleis für die Normalspur verlegt. Auf beiden Seiten des Gleises blieb genügend Platz für den Straßenverkehr. Die Nutzung der Brücke für den Eisenbahnverkehr und den Durchgang von Kraftfahrzeugen konnte nur abwechselnd erfolgen. Für diese Anordnung war eine Vereinfachung der Konstruktion, eine Kostenfrage sowie die Ansicht maßgebend, dass aufgrund der geringeren Tragfähigkeit der engen Spur die Anzahl der Züge auf der normalen Verbindungsstrecke so gering sein würde, dass der Straßenverkehr dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Bei der Erstellung detaillierter Konstruktionen für Stahlbrückenfelder spielte die entscheidende Rolle die Tatsache, dass für deren Beschaffung nur solche Stahltypen in Betracht kommen konnten, die innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens von sechs bis acht Wochen verfügbar waren. Für diese Frist konnten nur jene Stahlsorten berücksichtigt werden, für die bei allen fünf in Frage kommenden Eisenhütten entsprechende Walzwerke vorhanden waren. Daher wurde von jeder dieser Industrien je ein Ingenieur delegiert, der an der Erstellung des detaillierten Entwurfs beteiligt war. Für die Konstruktion der Holzrahmen wurde kein endgültiger Plan ausgearbeitet, sondern es wurde vorgesehen, diese je nach Situation vor Ort anschließend zu fertigen. Die ungefähre Konstruktion ist auf Grundlage der Pläne von von Pressel vorgesehen.

Nach diesem Projekt war die Anordnung der Pfähle wie folgt: Es waren 40 Pfähle vorgesehen, um die Form des Rahmens zu gestalten und deren Stabilität sicherzustellen; die Last der Stahlkonstruktion wurde von vier Bündeln mit je 12 vertikalen Pfählen übernommen. Von diesen 48 tragenden Pfählen sollte die Hälfte auf eine Höhe von 2,70 m über Null, also auf den Höhenmesser 72,96 (die Nullpunkt liegt auf 70,26 m), abgeschnitten werden, während die andere Hälfte auf eine Höhe von 3,50 m über diese abgeschnitten werden sollte. Es war vorgesehen, an diesen abgeschnittenen Pfählen einen Fortsatz des Rahmens zu erstellen, indem die Pfähle zunächst mit Klammern und Hülsen (Verschlussstücken) verbunden und darauf 48 Säulen aufgestellt werden, die in einer bestimmten Höhe das Gitter für die Unterstützung der Stahlkonstruktion tragen würden. Klammern und Abdeckungen würden die erforderliche Verbindung und seitliche Stabilität dieses Rahmenerweiterungsstücks sichern. Je nach Standort der Rahmen variierte die Höhe dieser von Grund bis zur unteren Kante der Konstruktion zwischen 7 und 16 Metern.

Beginn der Arbeiten

Am 15. September wurde die Leitung der Eisenbahnbrücke eingerichtet und dem Abteilungsingenieur Franz Wabitsch übertragen, der an der Erstellung des Projekts beteiligt war. Am 18. September begann die Markierung der Achsen der Brücke, und am 30. September sowie am 3. Oktober wurden die Höhe der Brücke, das Eisenbahnteil sowie die Zufahrtsrampen durch die Kommission festgelegt.

In Anbetracht der Schifffahrt wurde die Höhenmarke der unteren Kante der Stahlkonstruktion auf 5,60 m über dem Normalwasserstand des Hochwassers festgelegt, welches 7,74 m über Nulllinie beträgt, also auf Höhe 78,00. Um nach der Errichtung der festen Pfeiler der Brücke die Stahlfelder leichter auf ihre endgültigen Positionen setzen zu können, ist die Stahlkonstruktion derzeit um 13 cm angehoben worden.

Am bosnischer Küste wurden die notwendigen Grundstücke und Häuser expropriiert, während auf der slavonischen Seite das genutzte Land öffentlich war beziehungsweise zur Militärfestung gehörte.

Nachdem in der zweiten Monatshälfte im September die Beschaffung von Ausrüstung und Materialien sowie weitere organisatorische Vorbereitungen abgeschlossen wurden, begann am 6. Oktober mit dem Einschlagen der Pfähle für die Träger der Jarmwaffen. Der Baubeginn zog sich etwas hinter die Erwartungen zurück, doch Ende Oktober wurde erheblicher Fortschritt verzeichnet, was auf die beschaffte Menge an benötigtem Holz zurückzuführen war, das sich auf der Baustelle befand, sowie auf die vollständige Übereinstimmung der Ausrüstung mit den geplanten Aufgaben.

Arbeitsunterbrechung

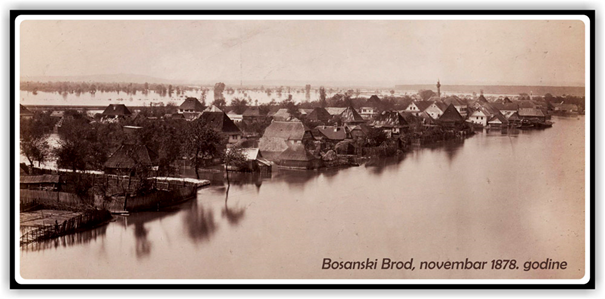

Bereits Mitte Oktober verursachten anhaltende Regenfälle einen erhöhten Wasserstand der Save, was die Bauarbeiten erheblich behinderte. Dies führte dazu, dass die Arbeiten Anfang November teilweise eingestellt wurden.

Als das Wasser plötzlich zu steigen begann, musste bei einem Wasserstand von 6,70 m über Null beziehungsweise auf Höhe von 76,96 m alle Arbeiten eingestellt werden. Alle verfügbaren Arbeitskräfte wurden eingesetzt, um die Holzreserven zu retten, die vom Wasser mitgerissen wurden. Bis dahin waren 355 Pfähle für die „Jarmove“ und ein Teil der Pfähle für die Montagegerüste eingeschlagen worden.

Der anormale Wasserstand und seine lange Dauer verursachten erhebliche Schäden an den Dammreihen der Save, sodass am 23. November unter anderem ein großer Durchbruch des Damms bei Kobaš erfolgte. Infolgedessen war das gesamte Gebiet hinter dem Damm bis zu den „Glasija“, der Festung des Schiffes, überflutet. Die Spitze des Hochwassers erreichte erst am 29. November, als der Wasserstand der Save 8,43 m über Null auf der Höhe von 78,59 m erreichte, während der normale Hochwasserstand bei 7,74 m über Null auf der Höhe von 78,00 m liegt.

Alle Arbeiterbaracken, Lagerhäuser, Werkzeuglager und die großen Holzvorräte, die auf der Innenseite des Deiches deponiert waren, nachdem sie zuvor mit großer Mühe dorthin transportiert worden waren, um Schutz vor steigendem Wasser zu bieten, wurden innerhalb kurzer Zeit von der Wasserströmung erfasst. Starke Winde haben in den Überflutungsgebieten heftige Wellenschläge verursacht, infolgedessen die gelagerten Holzfiguren zerbrachen und das sortierte Holz verstreut wurde.

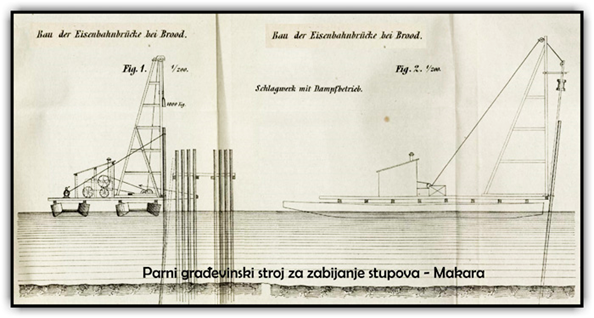

Im Bereich des Flussufers, auf der Insel, am Ufergrundstück und auf der bosnischen Seite herrschte Hochwasser. Alle Ausrüstung und ‚Makare‘ (eine große mechanische Axt, die Pfähle bricht, siehe Anmerkung) standen unter Wasser, und die großen Holzvorräte, die hier vorhanden waren, waren dem Verfall preisgegeben. Die Dampfmakare (ein mechanischer Hammer zum Umbauen der Pfähle, siehe Anmerkung), die sich auf ausgestatteten Flößen befanden, sowie die bereits durchgeführten Pfahlarbeiten waren durch treibende Flöße, schwimmende Wassermühlen und Baumstämme, die der Fluss mit großer Geschwindigkeit mit sich führte, erheblich gefährdet. So wurde in einer Nacht ein Floss gegen fünf Pfähle eines Jarmals gestoßen, die im Hauptarm des Flusses begonnen hatten, und die Dampfmakare wurde durch außergewöhnlichen Einsatz aller Beteiligten vor Zerstörung bewahrt. Tag und Nacht musste gearbeitet werden, um die Vorräte und Geräte zu sichern.

Der Bauleiter schlug vor, die provisorischen Holzbalken vollständig aufzugeben und bei günstiger Gelegenheit sofort mit dem endgültigen Bau fortzufahren, um die wichtige stabile Verbindung rasch zu erreichen. Da dies jedoch jahrelang verzögert worden wäre, lehnte das Kriegsministerium den Vorschlag ab und befahl, alle verfügbaren Mittel zu nutzen und den Bau zügig voranzutreiben. Als neuer Bauleiter wurde Major Otto Beck von Nordenau aus dem Ingenieurkorps eingesetzt, nachdem der frühere Leiter um Entlassung gebeten hatte.

Da die Wartezeit auf den erforderlichen niedrigen Wasserstand für die Durchführung der Arbeiten als vollkommen aussichtslos erschien, konnte lediglich durch eine Änderungen am Projekt eine vorgeschriebene Beschleunigung des Bauablaufs erreicht werden. Diese Änderung musste auf bereits begonnenen und außergewöhnlichen Arbeiten sowie auf den an den Baustellen vorgefundenen Holzvorräten basieren. Die Änderung bestand darin, dass die Pfähle, anstatt sie nach dem früheren Projekt in unterschiedlichen Höhen zu schneiden, nun alle auf derselben Höhe von 76,06 Metern abgeschnitten wurden. An diese Pfähle werden, verbunden durch Klammern, ein doppeltes Gitter sowie ein Joch angefügt. Dadurch war es möglich, die Arbeiten bei einem Wasserstand, der um 3 Meter höher lag als im ursprünglichen Projekt, ungestört auszuführen. Die Fundamentjoche mussten jedoch aufgrund ihrer großen Höhe an den langen Seiten der schiefen Pfähle befestigt werden, um die notwendige Stabilität in Achsrichtung der Brücke zu gewährleisten. Niedergelegte, längs- und querrichtige Verbindungen der Pfähle sind für später vorgesehen, wenn dies der Wasserstand zulässt.

Wiederaufnahme der Arbeiten

Nach einem leichten Rückgang des Wasserstands wurden die Arbeiten am 16. Dezember 1878 erneut aufgenommen, bei einem Wasserstand von 7,00 m über Null auf der Höhe von 77,26. Zunächst wurden die Dampfschaufelloren, die auf den Flößen installiert waren, in Betrieb genommen, und nachdem die Ausrüstung aus dem Wasser sichtbar war und blieb, konnte der gesamte Arbeitsapparat in Gang gesetzt werden. Anfang 1879 befand sich die Pilotierungsarbeit in vollem Gange. Unabhängig von den Wetterbedingungen wurde täglich bis in die Nachtstunden gearbeitet. Der hohe Wasserstand machte diese Arbeiten jedoch besonders schwer und zeitaufwendig, da mit größter Genauigkeit gearbeitet werden musste, um die bis zu 18 Meter langen Piloten, die im Flussboden verankert wurden bei einer Tiefe von etwa 9,5 Metern, so auf der Flöße zu platzieren, dass sie exakt am vorgesehenen Ort lagen und in der richtigen Position gehalten wurden.

Angesichts des Bauzustands sowie der geplanten Dauer wurde Mitte Januar mit dem Zuschneiden der oberen Klammern begonnen, um später bei günstigem Wasserstand die Zeit für deren Installation nutzen zu können. Zu dieser Zeit war jedoch der größte Teil des Überschwemmungsgebiets und die Insel überflutet, und das Hochwasser hinter dem Damm war noch nicht zurückgegangen. Aufgrund dessen gab es keinen Ort für die Arbeiten, weshalb eine Plattform auf Pfählen errichtet werden musste, auf der anschließend die Klammern zugeschnitten wurden.

Da der Wasserstand Ende Januar stetig sank, waren die Aussichten auf einen schnellen und reibungslosen Fortschritt der Arbeiten äußerst günstig, zumal die Wasserstandsmessungen des vorangegangenen Jahres zeigten, dass sich der Wasserstand nicht signifikant erhöht hatte.

Am 1. Februar wurde mit dem Anbohren der Leitungen und dem Einsetzen der Zange bei einzelnen Brücken begonnen. Bereits am 6. Februar erreichte das Wasser wieder den Stand von 5,30 m über Normalnull bzw. den Pegel 75,56, was die Einstellung dieser Arbeiten an den Flussbrücken und Montagebrücken zur Folge hatte. Das Wasser stieg unaufhörlich an und überflutete alle Bereiche, die sich auf niedrigerer Höhe befanden, sodass erneut sämtliche Arbeitskräfte für die Sicherstellung der Holzvorräte eingesetzt werden mussten. Die Arbeiten an den Pfählen für die Pfeiler der Brücke wurden am 15. Februar mit dem Einschlagen des tausendsten Pfahls abgeschlossen. Nach Abschluss der Anbohrarbeiten wurden vor den Flussbrücken Eisdorne angebracht, um die Pfeiler vor Eisstößen und treibenden Gegenständen bei Hochwasser zu schützen.

Ausführung von Gerüst- und Montagebauten

Endlich, nach einer langen Wartezeit von bis zu fünf Wochen, fiel der Wasserspiegel am 19. März auf eine Höhe von 5,40 m über Null, also auf die Höhe von 65,66 m. Dadurch wurde die Arbeit am Schneiden der Pfähle und am Einstellen der Klammern erneut unterbrochen.

Gerade als diese Arbeit in vollem Gange war, begann das Wasser, das bis zum 24. März auf 4,59 Meter über Null bzw. auf Höhenmaß 74,85 gesunken war, wieder anzusteigen. Um einen erneuten Betriebsstopp zu vermeiden, wurde Tag und Nacht gearbeitet, mit aller verfügbaren Arbeitskraft. Es bestand die Hoffnung, durch intensives Arbeiten Schritt mit dem Wasser zu halten, wenn es rechtzeitig gelingt, vier Reihen Klöße zu vervollständigen, jeweils übereinander angeordnet und quer mit einem Holzrost versehen, da jede neue Arbeit eine Höhe von 30 cm ergab. Diese Arbeiten mussten trotz des großen Drucks des ansteigenden Wassers ausgeführt werden, mit größter Sorgfalt und Präzision, da jede Nachlässigkeit und Sorglosigkeit äußerst ernsthafte negative Folgen für die Stabilität des Bauwerks haben würde. Besonders bei Vorwerk Nr. II war die Arbeit aufgrund der Vielzahl der Pfeiler am schwierigsten und erforderte die meiste Zeit.

Die Bemühungen wurden schließlich durch Erfolg gekrönt, da sich das Wasser am 31. März nicht weiter hob. Die Klemmen an allen Trägern waren bereits montiert und befestigt, sodass die Einstellung der Trägerteile und die Montagegerüste ohne Probleme fortgesetzt werden konnten. Die Bedeutung dieses Moments für den Fortschritt der Arbeit wurde durch die späteren Wasserstände bestätigt, da, wenn es nicht gelungen wäre, die gefährdeten Arbeiten durchzuführen, die gesamte Arbeit durch 9 Wochen verzögert worden wäre. Für die Installation der tragenden Träger und die Montagegerüste waren durchschnittlich 200 Zimmerleute beschäftigt. Am 17. April wurde der letzte tragende Träger fertiggestellt und am 27. April die letzte Montagegerüst.

Montage von Eisenfeldern

Die Eisenbahnbrücke hat die erforderlichen Eisenteile innerhalb von 6 bis 8 Wochen hergestellt. Der Transport der Eisenkomponenten zur Baustelle erfolgte jedoch erst im Januar. Der Grund für die Verzögerung beim Transport lag im hohen Wasserstand des Flusses, wodurch alle günstigen Lagerplätze für Baumaterialien überflutet waren. Da sowohl die Inselträger aufgrund ihrer Lage bereits früher fertiggestellt waren als auch die benachbarte Montagegerüst, wurde mit der Montage der Felder III und IV begonnen, bevor die Gerüste entlang des gesamten Brückenverlaufs fertiggestellt waren. Erst Ende April war die Montage an allen Feldern im Gange. Zu diesem Zweck wurde die Montage auf den errichteten Gerüsten durchgeführt, wobei für jedes Brückenfeld jeweils drei weitere Gerüsttraversen zwischen den tragenden Trägern gebaut wurden. Nur bei Feld II wurde ein größerer Durchgangsöffnung für den Schiffsverkehr frei gelassen, weshalb dort nur zwei Gerüsttraversen in einem Abstand von 30 Metern zueinander aufgestellt wurden. Die Überbrückung dieser Öffnung erfolgte durch eine Kombinationskonstruktion aus Eisen und Holz mit einem parabelförmigen oberen Band.

Langan anhaltender Regen in der zweiten Monatshälfte im April führte zu einem erneuten Anstieg der Saale, während die Montagearbeiten in vollem Gange waren. Eine neue Flutwelle bedrohte die Lager, in denen Teile der eisernen Konstruktion untergebracht waren. Trotz energischer Versuche, das Eisen auf höher gelegene Plätze zu verlegen, war dies erfolglos, da die Saale am 7. Mai ihren höchsten Stand erreichte. Das gesamte Gebiet bis zum Damm auf der linken Seite, der provisorisch befestigt wurde, wurde überschwemmt, ebenso das Gelände hinter dem Damm.

Trotzdem wurden die Arbeiten ununterbrochen fortgesetzt. Auf die Schiffe, Boote und Flöße wurden Eisenbauteile verladen, die unter Wasser gezogen werden mussten. Tagelang suchten die Arbeiter bei starkem Regen und kaltem Wind bis zur Hüfte im Wasser mit großer Mühe nach Teilen, die einen Meter oder mehr unter Wasser lagen. Die gefundenen Bauteile wurden mit Ketten und Seilen befestigt, um sie zu den Montageschildern zu transportieren. Solch außergewöhnlich ungünstige Bedingungen verursachten erhebliche Verzögerungen, weshalb die Montage eine geplante Dauer von sechs Wochen erforderte. An ihr waren gleichzeitig fünf verschiedene Auftragnehmer beteiligt, aus Tschechien, Mähren, Schlesien und Steiermark, die 350 Spezialarbeiter für Eisen beschäftigten. Zudem führte eine Charge von 20 Nietenmaschinen 140.000 Nieten auf der Baustelle durch.

Abschluss der Arbeiten

Während der Montage des Feldes wurden beide hölzernen Überflutungsbrücken fertiggestellt, ebenso die Abschnitte der Eisenbahnschüttungen, die an den Brücken auf beiden Seiten anschließen, sowie die Durchfahrtsrampe und kleinere Nebenanlagen. Parallel zum Abschluss der Eisenfeldarbeiten begann man mit der Verlegung des oberen Tragewerks, das am 27. Juni fertiggestellt wurde.

In den letzten Tagen des Junis trat der normale Wasserstand der Save ein, der es ermöglichte, die unteren Verbindungen der Klammern an den Tragarmen zu erstellen, wodurch ihre Stabilität und Festigkeit erheblich verbessert wurden. Zu diesem Zeitpunkt war die Brücke bereits für den Verkehr freigegeben. Im Juli folgte die Befestigung der Verkleidung an den Tragarmen, der Abschluss des Eisbrechers, die Sicherung der Ufer und kleinere Nebenarbeiten, sodass alle Arbeiten Ende des Monats abgeschlossen waren.

Belastungsprobe

Da die Verbindungstrecke zwischen den Bahnhöfen Brod na Savi und Bosanski Brod gleichzeitig mit der Brücke fertiggestellt wurde, konnte am 2. Juli 1879 eine technische und polizeiliche Überprüfung durchgeführt werden, bei der auch die Belastungsprobe erfolgt ist.

Zu diesem Zweck wurden drei Lokomotiven der Ungarischen Staatsbahn ausgestattet, davon zwei mit einer Masse von 36 Tonnen und eine mit 34,5 Tonnen. Sie wurden kopf an kopf mit eingekuppelten, beladenen Lowry-Wagen eingesetzt, wobei die Reisezugwagen auf den Feldern der Brücke platziert wurden und dort für die Dauer von 1 bis 3 Stunden verblieben. Bei Feld IV wurde die Verwindung mittels Nivellement gemessen, bei Feld V direkt mit einer Schiebelinie. Das Ergebnis war folgendes:

- Feld I – Elastische Durchbiegung: 9 mm / Dauerhafte Durchbiegung: 3 ½ mm

- Feld II – Elastische Durchbiegung: 10 ½ mm / Dauerhafte Durchbiegung: 4 mm

- Feld III – Elastische Durchbiegung: 10 mm / Dauerhafte Durchbiegung: 4 ½ mm

- Feld IV – Elastische Durchbiegung: 12 ½ mm / Dauerhafte Durchbiegung: 2 mm

- Feld V – Elastische Durchbiegung: 14 ½ mm / Dauerhafte Durchbiegung: 1 mm

Das Niederlegen der Zügel erfolgte nicht.

Es wurde kein Probefahrt bei hoher Geschwindigkeit durchgeführt, da auf der Brücke aufgrund einer provisorischen Konstruktion der Pfeiler nur bei leichter Fahrt überquert werden darf. Das Testergebnis war vollständig zufriedenstellend, sodass die Brücke zusammen mit der Verbindungsgleise am 5. Juli 1879 für den Verkehr freigegeben wurden.

Beim Bahnverkehr wurden keine Mängel festgestellt. Die Tragbrücken zeigten eine einwandfreie Stabilität, und bei den vorbeifahrenden Zügen war kaum ein Zittern spürbar. Wenn bei der Verkehrsregelung eine strenge Ordnung eingehalten würde, könnten zahlreiche Eisenbahnzüge die Brücke überqueren, ohne den Straßenverkehr wesentlich zu behindern.

Baustellenübersicht

Aus der vorherigen Beschreibung lässt sich ein Eindruck davon gewinnen, unter welchen negativen Umständen die schnelle Baufortschritt des Brückenbaus behindert wurde. Obwohl der Bau der Brücke neun Monate dauerte, sollte diese Zeit auf die tatsächliche Bauzeit reduziert werden, indem die bauverzögernden Unterbrechungen infolge hoher Wasserstände der Save ausgeschlossen werden.

Laut den Angaben im Arbeitsjournal beträgt die nutzbare Ausführungszeit der Arbeiten nach Monaten:

Oktober 1878, drei Wochen; November arbeitsfrei; Dezember eine Woche; Januar 1879, vier Wochen; Februar zwei Wochen; März zwei Wochen; April vier Wochen; Mai vier Wochen und Juni vier Wochen, insgesamt also 24 Wochen oder 6 Monate.

Die für die Art der Arbeiten aufgewendete Zeit beträgt:

Pilotierung über 12 Wochen; Anbringung der Joche über 5 Wochen, Montage der Stahlkonstruktion über 6 Wochen und Arbeiten am oberen Maschinenhaus über 1 Woche.

Laut den genannten Angaben wurde die Hälfte der gesamten Bauzeit durch das Piloting in Anspruch genommen. Die vergleichsweise lange Dauer dieser Arbeiten lässt sich durch die vorherrschenden Bedingungen vor Ort erklären. Ein großer Teil der Pfähle wurde bei sehr hohem Wasserstand vom Boot aus eingeschlagen. Die Durchführung dieser Arbeiten war äußerst zeitaufwendig, da die Pfähle genau in Richtung und im richtigen Abstand montiert werden mussten. Das Einschlagen der Pfähle in schräger Lage, was bei einer beträchtlichen Anzahl von Pfählen der Fall war, und die Verwendung von Dampfantrieben für den Hammer erforderten ebenfalls viel Zeit, da einige Pfähle umgestellt und neu aufgebaut werden mussten. Schließlich waren diese groben Geräte, mit Hämmern von 800 bzw. 1000 kg Gewicht, aufgrund plötzlicher Bewegungen und Schläge häufig Schäden ausgesetzt, was kontinuierliche Reparaturen und Zeitverlust zu Folge hatte.

Wenn man berücksichtigt, dass der Bau größtenteils in die ungünstigste Jahreszeit fällt, kann die effektive Bauzeit einer halbkilometerlangen Eisenbahnbrücke mit leichten Abweichungen vom Üblichen und Nebenanlagen unter keinen Umständen als langwierig angesehen werden, insbesondere nicht bei einer Dauer von sechs Monaten.

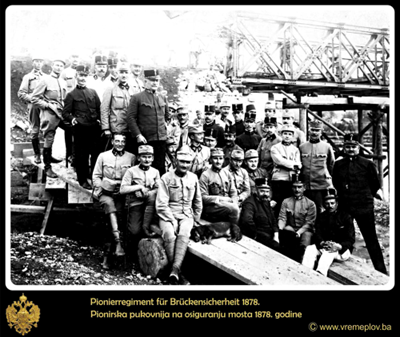

Aufgrund einer Anordnung des Verteidigungsministeriums wurde dem Bauunternehmen zwar ein Arbeitseinsatz (Einheit von Soldaten für besondere Aufgaben, vgl. a.) in der Stärke von 24 Pionieren zugeteilt, die in Zweischichtarbeit tagsüber den Sicherheitsdienst am Brückenposten verrichteten. Später kam noch eine Wachkolonne der dritten Feldkompanie des Pionierregiments hinzu, bestehend aus zwei Unteroffizieren und zehn Soldaten, die den befahrbaren Teil des Flusses etwa 3000 Meter rund um die Brücke sicherten.

Obwohl relativ gute Sicherheitsmaßnahmen bestanden, kam es zu unerwarteten Unglücken. Am 16. Januar, am Abend, bei Dunkelheit, passierte der Dampfer „Columbus“ (beladen mit Schrauben) auf der Flussfahrt stromabwärts und sollte gemäß Vorschrift zwischen den eingeschlagenen Lotsenbrücken Nr. III und der gerade begonnenen Brücke Nr. IV (mit einem Abstand von 14 Metern) passieren. Trotz der Ankündigung eines eingeschränkten Nachtverkehrs und der durch rote Lichter gekennzeichneten Passage, verletzte das Schiff zwei Lotsen und passierte knapp die Ankerplatz, ohne weitere Schäden zu verursachen.

Am 29. April sollte das große Schiff, begleitet von Wache und beladen mit Stein, in Richtung linker Uferseite der Save passieren. Anker löste sich, woraufhin sich das Schiff drehte und mit dem Schmidtsegel am Seitenteil gegen zwei Montagejoche der ersten Brückenöffnung stieß. Die Joche widerstanden dem Aufprall, sodass auch dieser Zwischenfall ohne Schäden verlief.

Während der Montage der Brücke trat ein hoher Wasserstand auf, der am 7. Mai eine Höhe von 7,85 m über dem Nullpunkt erreichte und damit die normale Hochwasserlinie um 11 cm überschritt. Aufgrund dessen wurde die Durchfahrtshöhe für die Wasserfahrzeuge reduziert, da die Montagegerüste um 1,70 m niedriger waren als die untere Tragkante der Eisenkonstruktion. Dies führte zu zahlreichen Diskussionen und Anregungen, die die tatsächliche Notwendigkeit der erforderlichen Höhe betrafen. Das ungarische Kommunikationsministerium bildete eine Fachkommission, die am 15. Juni 1879 zu dem Schluss kam, die Brücke im bisherigen Zustand zu belassen und bis zum Bau der endgültigen Pfeiler weitere Daten über die zu erwartende Hochwasserhöhe sowie die tatsächlich benötigte Höhe für die Schiffe, die die Donau befahren, zu sammeln.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass dies der erste Fall ist, in dem eine eisenartige Konstruktion dieser Größe auf provisorische Holzschwellen montiert wurde. Damit wurde das ursprünglich gesetzte Ziel erreicht, die Nutzung dieser Verbindungsmöglichkeit so schnell wie möglich zu ermöglichen, was bei der Errichtung dauerhafter Pfeiler nicht der Fall gewesen wäre.

Besuch des Erzherzogs Wilhelm von Bosnien im Jahr 1879

Der österreichische Erzherzog Wilhelm Franz Karl von Habsburg-Lothringen (1827–1894) aus dem Hause Habsburg wird die erste Person sein, die Bosnien und Herzegowina besucht. Am 8. Juni 1879 wurde die Strecke Zepče – Zenica abgeschlossen, und am 14. Juli desselben Jahres wurde sie für den Verkehr auf der gesamten Strecke Bos. Brod – Zenica freigegeben. Der Verkehr über die gebaute enge Eisenbahnstrecke wurde ausschließlich für militärische Zwecke bis Mai des folgenden Jahres organisiert. Die feierliche Inbetriebnahme der Strecke für den öffentlichen Verkehr fand am 9. Mai 1880 statt. Nach nur zwei Tagen öffentlichen Betriebs (11. Mai 1880) wird der Erzherzog Wilhelm mit der Eisenbahnlinie von Bosanski Brod nach Zenica reisen. Begleitet von militärischer Eskorte setzt er die Reise in einer „Diligence“ auf der Landstraße fort, gezogen von kaiserlichen Pferden, und erreicht am selben Tag Sarajevo. Ohne besondere Zeremonien und Protokolle wird der Besuch dieses hohen Gastes in Sarajevo privat sein und bis zum 14. Mai desselben Jahres dauern. Ein zweiter Besuch des Erzherzogs Wilhelm in Sarajevo wird am 25. März 1889 stattfinden.

Erster Besuch Seiner Majestät Franz Joseph I. in Bosnien im Jahr 1885

Am 16. September 1884 wurde die Eisenbahn- und Straßenbrücke nach der Fertigstellung der Betonsäulen und der auf einer Seite errichteten Dämmen für die enge Spur und auf der anderen Seite für den Breitspurgleis endgültig in vollem Umfang in Betrieb genommen. Die Arbeiten am Aufstellen der Betonsäulen und der endgültigen Montage der Brückenkonstruktion führte die renommierte Firma aus Wien, Gebrüder Klein A. Schmol & E. Gärtner, aus. Kaiser Franz Joseph I., der bei seinem Rückkehr von militärischen Manövern in der Umgebung von Požega und Pakrac einige Stunden Zeit fand, um die „neue Kolonie“ (das österreichisch-ungarische „Corpus separatum“) Bosnien und Herzegowina zu besuchen und durch seine Anwesenheit die Feierlichkeiten zum Jahrestag der endgültigen Errichtung der Eisenbahnbrücke über die Save zu würdigen.

Das Protokoll führte ihn bis zum Bahnhof Brod an der Save, von wo aus er zu Fuß die Eisenbahnbrücke überquerte, die zu diesem Anlass mit österreichischen Fahnen geschmückt war, während am Ende der Brücke bosnische Fahnen wehten. Zum ersten Mal betrat er bosnischen Boden und wurde von dem Leiter der Bosnischen Eisenbahnen, Johann Tomaschek, dem österreichischen Gouverneur von Bosnien und Herzegowina, Baron Johann von Appel (Gouverneur von 1882 bis 1903), sowie dem Bürgermeister von Bosanski Brod, Mehmed Hafiz Ef. Hodžić, begrüßt. Anlässlich dieses Ereignisses, das am 16. September 1885 stattfand, begnadigte der Kaiser alle Personen in Bosnien und Herzegowina, die wegen Vergehens gegen „seine Majestät“ oder wegen Beleidigung der Mitglieder des „vorigen Hauses“ verurteilt oder angezeigt wurden, und gewährte ihnen Amnestie.

Als Gedenken an dieses Ereignis errichteten österreichische Beamte unter Leitung ihres Chefs, einem Ungar, am bosnobrodské Bahnhof auf der bosnischen Seite einen Granitobelisk und schmückten seine Spitze mit kaiserlichen Adlern sowie Eisenbahnsymbolen: einem Rad und Flügeln. Weniger bekannt ist, dass der Abgeordnete des Kreistags in Derventa, ein gewisser Begović Miralembeg aus Bosanski Brod, eine Initiative mit einer ideenreichen Skizze startete, die zu seinem Glück einstimmig angenommen wurde. Das Denkmal wurde in verschiedenen Ausführungen gedruckt und kursierte in Form einer Postkarte („Gruss aus Bosnien“) in alle Teile der Monarchie, bis es Ende 1918 wieder abgerissen wurde.

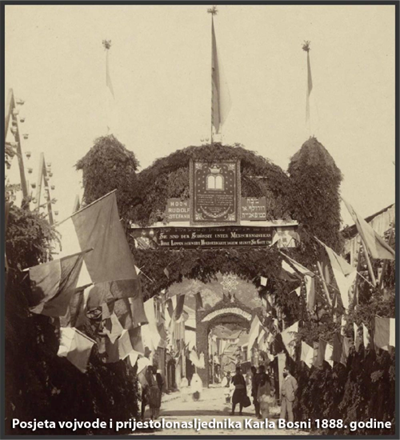

Besuch des Herzogs und Thronfolgers Karl in Bosnien im Jahr 1888

Beim Klang der Kronenkette auf dem Boden Bosni und Herzegovinas wurden in Bosanski Brod der Thronfolger Erzherzog Rudolf Franz Karl Joseph von Österreich (Rudolf Franz Karl Joseph, Kronprinz Österreich, 1858–1889) und seine Ehefrau Prinzessin Stephanie von Belgien (Stēphanie de Saxe-Cobourg et Gotha, 1864–1945) feierlich empfangen. Mit einem besonderen Hofzug der Bosnischen Bahnen begaben sie sich am 10. Juni 1888 auf die gemeinsame Reise nach Sarajevo. Die Bewohner Sarajevos begrüßten (am 13. Juni 1888, o. Fußnote) ihre hohen Gäste mit Großzügigkeit und Herzlichkeit feierlich und gewannen so viele Sympathien, insbesondere bei Prinzessin Stephanie. Der Aufenthalt in der „märchenhaften“ Bosnien und Herzegowina dauerte volle fünfzehn Tage, also bis zum 25. Juni desselben Jahres. Während ihres Aufenthalts besichtigten sie das gerade eröffnete Landesmuseum in Sarajevo. Bei der Betrachtung der Ausstellungen, die von vorgeschichtlichen Funden bis zu römischen Altertümern reichten und aus den Beständen der Region stammten, sowie eines Teils der Sammlung mittelalterlicher Bosnien- und Osmanischer Artefakte, zeigten sie große Begeisterung und Zufriedenheit für das, was sie gesehen hatten. Dabei würdigten Herzog Karl und Prinzessin Stephanie die Angestellten und zahlreiche Mitarbeiter des Museums, darunter den Direktor Kosta Herman. Diese staatliche Einrichtung wurde am 1. Februar 1888 gegründet und befand sich im Gebäude des Pensionsfonds neben der Kathedrale. Nach dem Entwurf des Architekten Karl Paržik wurde das moderne Gebäude des Landesmuseums Bosnien und Herzegowina errichtet, das am 4. Oktober 1913 feierlich für die Öffentlichkeit eröffnet wurde.

Benjamin Kalaj zur Zeit der zweiten Welle der Besetzung BiH

Mit feierlicher Eröffnung der Brücke in ihrer Gesamtkapazität im September 1884 wurde der beschlossene Plan zur Einrichtung eines strategischen Eisenbahnanschlusses des Kaiserreichs an das Bosniental bis nach Sarajevo umgesetzt. Damit sollte die sogenannte „erste Welle“ der Besetzung abgeschlossen sein. Basierend auf dem sogenannten Bosnischen Gesetz (Gesetz über die Verwaltung von Bosnien und Herzegowina von 1880, a. A.) wurde festgelegt, dass die zukünftigen Kosten des Besetzungssystems aus den eigenen Einnahmen des besetzten Landes gedeckt werden müssen. Faktisch mussten für weitere Investitionen in die Infrastruktur Mittel für die Unterhaltskosten der Besatzungsbehörden bereitgestellt werden.

Das Gemeinsame Finanzministerium in Wien gründete das Bosnische Büro, das de facto Bosnien und Herzegowina verwaltete. An der Spitze dieses Büros wurde am 4. Juni 1882 Benjamin Kalaj ernannt (ungarisch: Kállay Béni, Landeshauptmann von BiH, 1839–1903). Die Verwaltung Kalajs basierte auf dem Motto, die Kaufkraft des bosnischen Marktes für Produkte der Monarchie zu steigern und die Voraussetzungen für die Ausbeutung der natürlichen Reichtümer des besetzten Landes zu schaffen. Die Möglichkeit, die Haushaltseinnahmen zu sichern, sah er in der Ausbeutung der Schätze bosnischer Wälder, Kohleminen und anderer Mineralien. Für Benjamin Kalaj war Bosnien kein Unbekanntes. Bereits während seiner Tätigkeit als österreichisch-ungarischer Konsul in Belgrad (1868–1875) bereiste er viel durch Bosnien. Im Jahr 1872, unter Wahrung seines diplomatischen Immunitäts, reiste er durch größere Orte, besuchte touristische Sehenswürdigkeiten, Fluss- und Gebirgskurorte, und notierte sorgfältig die lokalen Bräuche sowie sammelte nützliche Informationen über die politische Lage im Gastland. Besonders hilfreich war ihm seine gute Kenntnis der türkischen, kroatischen und serbischen Sprache, da seine Mutter aus einer ungarisierten serbischen Familie, der Familie Blašković, stammte.

Um um die geschlagene Wälder zum Endkunden zu transportieren, mussten geeignete Transportinfrastruktur gebaut werden. Auch hier fand Kalaj ein entsprechendes Modell. In den meisten Fällen basierte dieses auf Annuitäten für die Rückzahlung von Bankkrediten beim Bau von Eisenbahnlinien, wodurch er interessierte Unternehmen fand, die organisatorisch und finanziell in der Lage waren, die Holz- und Erzgewinnung in größerem Umfang aufzunehmen. Die Landregierung verpflichtete sich, die notwendige Infrastruktur zu errichten, wobei der größte Teil des Geldes durch Vorauszahlungen, Gebühren und jährliche Abgaben von Firmen gedeckt wurde, die langfristige Verträge zur Ausbeutung des Ländereirms abschlossen und dadurch beträchtliche finanzielle Gewinne erzielten.

Während der Ausbeutung der Wälder, Bergwerke und beim Bau der Eisenbahn waren zehntausende Arbeiter erforderlich. Fachkräfte wurden aus den europäischen Ländern herangeführt, während die ungelernte Arbeiterschaft einheimisch war. Die Haushaltseinnahmen, seitdem Kalaj im Jahr 1882 die Leitung des Bosnischen Büros übernommen hatte, stiegen um das Zehnfache und eineinhalb. Durch die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit im „zweiten Welle“ der Besetzung wurde der soziale Wandel der Bevölkerung beeinflusst, ebenso wie die Erhöhung ihres kulturellen, Bildungs- und Gesundheitsniveaus. All dies wirkte sich auch auf eine schnellere Entwicklung der urbanen Zentren aus. Dies sind Fakten, die nicht ignoriert werden dürfen, da die Steigerung der Haushaltseinnahmen bedeutende Ziele erreichte: die Beschäftigung der Bevölkerung und die Generierung von Einnahmen zur finanziellen Unterstützung der Besatzungsbehörden sowie Investitionen in die Infrastruktur.

Der Großteil des Eisenbahnverkehrs, der über diese Brücke stattfand, ermöglichte den wirtschaftlichen Aufschwung für beide Seiten von Brod. Dank des Verkehrs über die Brücke erhielten die Sägereien der Wiener Banken, die in Brod an der Save errichtet wurden, günstiges Material für die Verarbeitung. Neben der Holzindustrie als wirtschaftlichem Grundpfeiler entwickelte sich eine Industrie für Baumaterialien (Ziegeldielen), eine Mühlenindustrie sowie die Alkoholproduktion. Mit der Ankunft der Armen aus Bosnien fiel auch der Preis für Arbeitskräfte. Darüber hinaus wurden die Viehmärkte auf der slavonischen Seite zu Treffpunkten für Händler aus Österreich und Ungarn, später auch in der Königreich SHS – Jugoslawien.

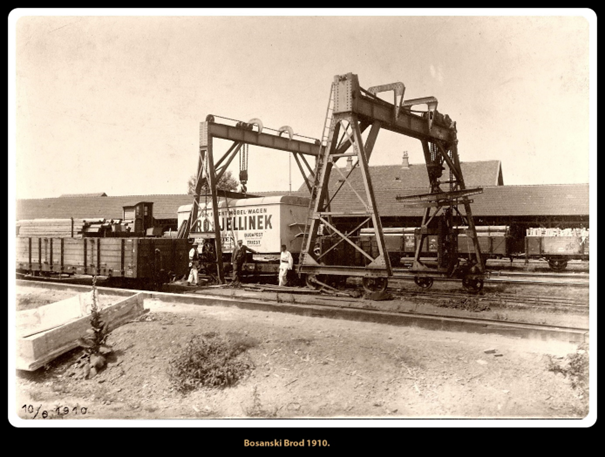

Bosanski Brod hat eine Rampe für den Güterumschlag erhalten, mit mehreren Hundert Arbeitern, langen Magazine und einer Anlage für die Erdölraffinerie. Das Unternehmen für Erdölprodukte in Bosanski Brod, die Aktiengesellschaft für chemische Industrie „Danica“ (Mineralölprodukte Fabrik in Bosanski Brod der „Danica“ Aktien-Gesellschaft für chemische Industrie), wurde im Jahr 1893 gegründet. Die Fabrik verarbeitet jährlich etwa 1500 „Wagen“ Rohöl zu Produkten für verschiedene Zwecke, wie Benzin, Schmiermittel, Zylinderschmieröl und Paraffin. Die Herstellung der Fertigprodukte erfolgt mithilfe der installierten Anlagen: 6 Dampfkessel, 5 Dampfmaschinen mit 120 PS, 17 Dampf pumpen, 2 Dynamos mit Batterien und zwei Dieselmotoren mit 200 PS. Alle Produkte werden nach Deutschland, Großbritannien, Italien, Schweiz, Frankreich, Bulgarien, Brasilien, Persien, Serbien und in die Türkei exportiert. Die Fabrik ist über zwei Rohrleitungen, eine Industrieanschlussbahn und ein Telefonkabel mit dem Bahnhof verbunden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in Budapest, unter der Leitung des Generaldirektors Adolf Schwarz, während die Fabrik in Bosanski Brod von Adolf Grünberger geführt wird.

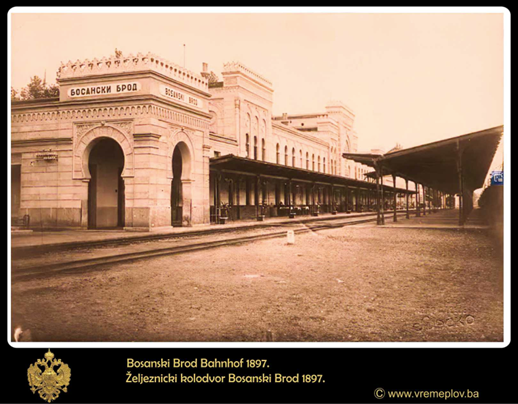

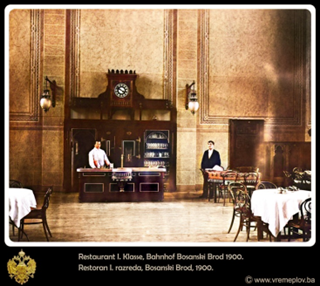

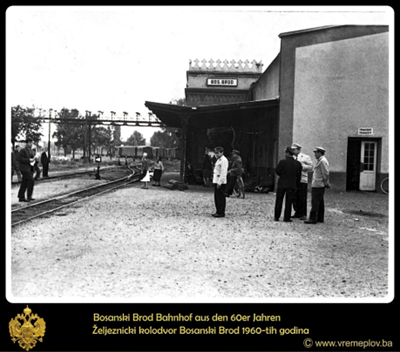

Etwa hundert Meter weiter südlich der Save, im Jahr 1896, wurde im maurischen Stil einBahnhof errichtet, dessen Inneneinrichtung mit prächtiger Schnitzerei, Arabesken und Zitaten aus dem Korangeschmückt war. Es wurde nach dem Entwurf des tschechischen Architekten Hans Neimezcek gebaut. Im darauffolgenden Jahr, 1897, wurde er feierlich in Betrieb genommen, was mit großem Pomp und Festlichkeit verbunden war. Zu den Teilnehmern der Eröffnung zählten bedeutende Persönlichkeiten aus Wien und Budapest sowie Vertreter der neuen bosnischen Regierung und Repräsentanten aller drei Religionen, die dies wohlwollend als ‚göttlichen Willen‘ bezeichneten.

Nach Erhalt des Auftrags vor dem Wiener Hof und der Mittel zur Erstellung von Plänen und Entwürfen reiste der Architekt weit nach Osten, um Inspiration für dieses große und wertvolle Projekt zu finden. In Afghanistan, in der Stadt Mazar-e Sharif, erblickte er das beeindruckende Bauwerk der Blauen Moschee (Heiligtum Hazrat Ali Mazar-e Šarif). Betört von den Künsten seiner orientalischen Kollegen, wusste Hans Neimezcek sofort, wie er Seine Majestät und alle Investoren mit einem bislang nicht dagewesenen Ansatz zufriedenstellen konnte – einer damals sehr populären, pseudomaurischen Stilrichtung. Zwei Jahre verbrachte er in Sarajevo, wo er an seinem Lebenswerk arbeitete, um diese exotischen und rauen Welten durch die präzise Schönheit des zukünftigen Gebäudes miteinander zu verbinden.

Dieses Bauwerk, benannt nach dem österreichischen Bahnmisterium „Tor Bosniens“, wurde zum Motiv für die Illustration von Touristenprospekten als „Dokument“ religiöser und nationaler Toleranz in den Ländern unter kaiserlicher Krone.

Die touristische Reise in die besetzte „kaiserliche“ bosnische Provinz wird von hohen Persönlichkeiten vor dem kaiserlichen Haus, von Fachfahrten vor Wissenschaft und Kultur sowie bekannten Schriftstellern und Künstlern unternommen, die Sarajevo kennenlernen möchten, die „Stadt der Paläste“, eine Stadt gemischter Architekturstile, eine Stadt, die fast orientalischer ist als viele Städte in der Mitte des Orients. Vom 12. bis zum 16. Mai 1894 wird Erzherzog Karl Albert von Österreich-Teschen mit dem Zug von Bosanski Brod nach Sarajevo reisen. Der Grund für den Besuch ist die Bekanntschaft mit dem Bau der Kirche St. Cyrill und Method in Sarajevo, die er mehrfach finanziell unterstützt hat. Die Kirche wurde ab 1891 gebaut und am 8. Juli 1896 geweiht.

Der Erzherzog Rainer, Mitglied der Habsburg-Lothringen-Dynastie (1827–1913), Sohn des Erzherzogs Rainer (1783–1853), sonst Neffe von Franz II. und Mutter Elisabeth von Savoyen (1800–1856), wird Sarajevo am 8. Oktober 1898 besuchen.

Bosanski Brod wird nämlich weiterhin eines der wichtigsten Tore dieser Region in den Rest Europas bleiben. Angesichts der Entwicklung von Eisenbahn- und Straßenverbindungen wird diese Rolle bis zum Ende der 1950er Jahre durch den Bau der Normalspurstrecke Šamac – Sarajevo sowie der neuen Gleisstrecke Dober – Banja Luka (1953) übernommen, die nach Zagreb und Westeuropa führt. Der Begriff „Tor Bosnien“, wird definitiv Ende der 1970er Jahre verlieren, als der Eisenbahnverkehr auf der Linie Bosanski Brod – Dober eingestellt wird.

Anschluss Bosnien-Herzegowinas und ein weiterer Besuch Kaiser Franz Josephs I.

Am 6. Oktober 1908 führte die Österreich-Ungarische Monarchie die Annexion von Bosnien und Herzegowina durch. In den vergangenen dreißig Jahren wurden erhebliche finanzielle Mittel in die Infrastruktur investiert: Bau von Straßen und Eisenbahnlinien sowie Errichtung von Schulen, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen. Der Kaiserhof fürchtete den Verlust all dessen, was investiert wurde, aufgrund der raschen Unruhe in der Heimatpolitik innerhalb der vielvölkischen beiden Provinzen. Dieser Angst wurde durch die politische Bewegung „Jung-Türkische Revolution“ im Osmanischen Reich Vorschub geleistet, die unter anderem eine Revision der politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina forderte. Da die Annexion zu einer ernsthaften politischen Krise wurde und Europa an den Rand eines Krieges brachte, wurde die Krise schließlich dadurch beigelegt, dass Österreich-Ungarn dem Osmanischen Reich das vereinbarte Betrag von zweieinhalb Millionen türkischer Lejen zahlte und zudem einige Zugeständnisse machen musste. Damit wurde die mehrhundertjährige Herrschaft des Osmanischen Reiches über Bosnien und Herzegowina de facto beendet. In einer Ansprache an das Volk Bosnien und Herzegowinas kündigte Kaiser Franz Joseph I. an, dass er seine Entschlossenheit erklärt habe, „ihnen Autonomie und verfassungsmäßigen Regime unter seiner Souveränität zu gewähren.“ In der vom Kaiser an die Bevölkerung gerichteten Proklamation, in der er ein Versprechen auf eine Verfassung gab, wurde dies sehr bald umgesetzt. Das Landeseinheitliche Verfassungsstatut für Bosnien und Herzegowina wurde am 20. Februar 1910 feierlich im großen Saal der Landeshauptstadtverwaltung in Sarajevo verkündet.

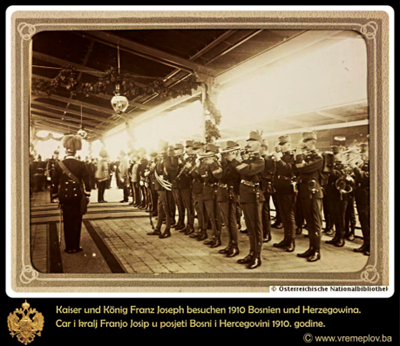

Am Morgen des 30. Mai 1910 trat die Kaiser Franz Joseph I. zum zweiten Mal auf bosnischem Boden in Bosnien und Herzegowina an. In Bosanski Brod wurde er, neben weiteren Ehrengästen, nach 25 Jahren erneut vom selben Bürgermeister Mehmed Hafiz ef. Hodžić begrüßt. Mit einem separaten Hofzug der bosnischen Eisenbahn reiste der Kaiser von Bosanski Brod nach Sarajevo ab. Um 15 Uhr erreichte er den Bahnhof „Tabak Fabrik“ im Stadtteil Marijin Dvor (Marien Hof) in Sarajevo, begleitet von Kanonenschüssen aus den nahegelegenen Hügeln. Die prachtvolle Begleitung in Kutschen, goldene Uniformen vieler hoher Würdenträger, beeindruckende Gardistenfiguren, elegante Uniformen der Hofbeamten sowie prächtige Pferde aus kaiserlichen Ställen hinterließen bei den Anwesenden einen unvergesslichen Eindruck. Am zweiten Tag seines Aufenthalts in Sarajevo unterzeichnete er im Sitzungssaal des Stadtrates ein Reskript zur Einberufung des Bosnisch-Herzegowinischen Parlaments, das am 15. Juni 1910 zusammentreten sollte. Mit dieser Handlung ernannte der Kaiser zudem Alibeg Firdus zum Präsidenten des bh. Parlaments und Vojislav Šola sowie Dr. Nikola Mandić zu Stellvertretern.

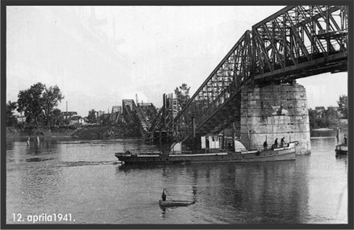

Dva Broda na Savi u vrijeme Prvog svjetskog rata

Bosanski Brod und Brod an der Save waren aufgrund ihrer geopolitischen Lage am Schnittpunkt von Land-, Wasser- und Eisenbahnverkehrswegen ein wichtiger Punkt zur Wahrung der Position des Kaisertums in Bosnien und Herzegowina im Hinblick auf einen möglichen Durchbruch nach Südosten, der im Ersten Weltkrieg tatsächlich eintrat. Der Anlass für den Ersten Weltkrieg war das Attentat in Sarajevo, bei dem Gavrilo Princip, ein Mitglied der Organisation „Mlada Bosna“, am 28. Juni 1914 den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand (Franz Ferdinand Karl Ludwig von Österreich-Este, 1863–1914) und seine Ehefrau, die Herzogin von Hohenberg, Sophie Chotek (Sophie Maria Josephine Albina Chotek, Grafessin von Chotkowa und Wognin, 1868–1914), ermordete. Mit diesem Ereignis begann der erste globale Konflikt in der Geschichte der Menschheit, der das Schicksal von Millionen Menschen bestimmen sollte. Für die beiden Orte an der Save werden Zeiten der Nöte und Leiden kommen, sowohl menschlicher als auch materieller Art.

Das Jahr 1914 war eine schreckliche Zeit voller Elend und Not auf beiden Seiten. Es gab keinen Arbeitsschub für schwere Tätigkeiten, da gesunde Männer an der Front waren. Das unbebaute Land und die ungepflanzten Felder blieben zurück, weil es an Pferden und Menschen mangelte. Die Erträge waren durchschnittlich aufgrund von Überschwemmungen, Frösten und trockenen Tagen. Es wurde eine Rationierung von Lebensmitteln und anderen Gütern eingeführt, sowie Höchstpreise für einzelne Produkte festgelegt. Trotz der getroffenen Vorschriften, für deren Missachtung Geldstrafen und Freiheitsstrafen vorgesehen waren, entstand ein illegaler Markt, verursacht durch die Knappheit und den Preisanstieg bei Nahrungsmitteln. Händler, Kavanari und Biertäufer bereicherten sich sehr schnell in kurzer Zeit, alles auf Kosten des Volkes, das für die Kriegsnotwendigkeiten Pferde, Kutschen, Mulis, Ochsen, Esel und Maultiere spendete.

Es wurden spezielle Komite zum Schutz der Familien gegründet, die auch im Krieg, bei den gefallenen Soldaten, mobilisiert wurden. Sowohl Brod als auch sedertlich, die sich an der Tür Bosniens befinden, haben ihre Fähigkeit zur guten Kommunikation unter Beweis gestellt. Viele Züge mit verhungerten und erschöpften Kindern, den Kriegswaisen aus Bosnien und Herzegowina, wurden in Brod am Save ohne Rücksicht auf Religion und Nation aufgenommen. Hier blieben sie für kurze Zeit, wurden umgekleidet, ernährt und anschließend zu Pflegefamilien in andere Teile Slavoniens, der Podravina, des Srijems, der Bács und Banats vermittelt.