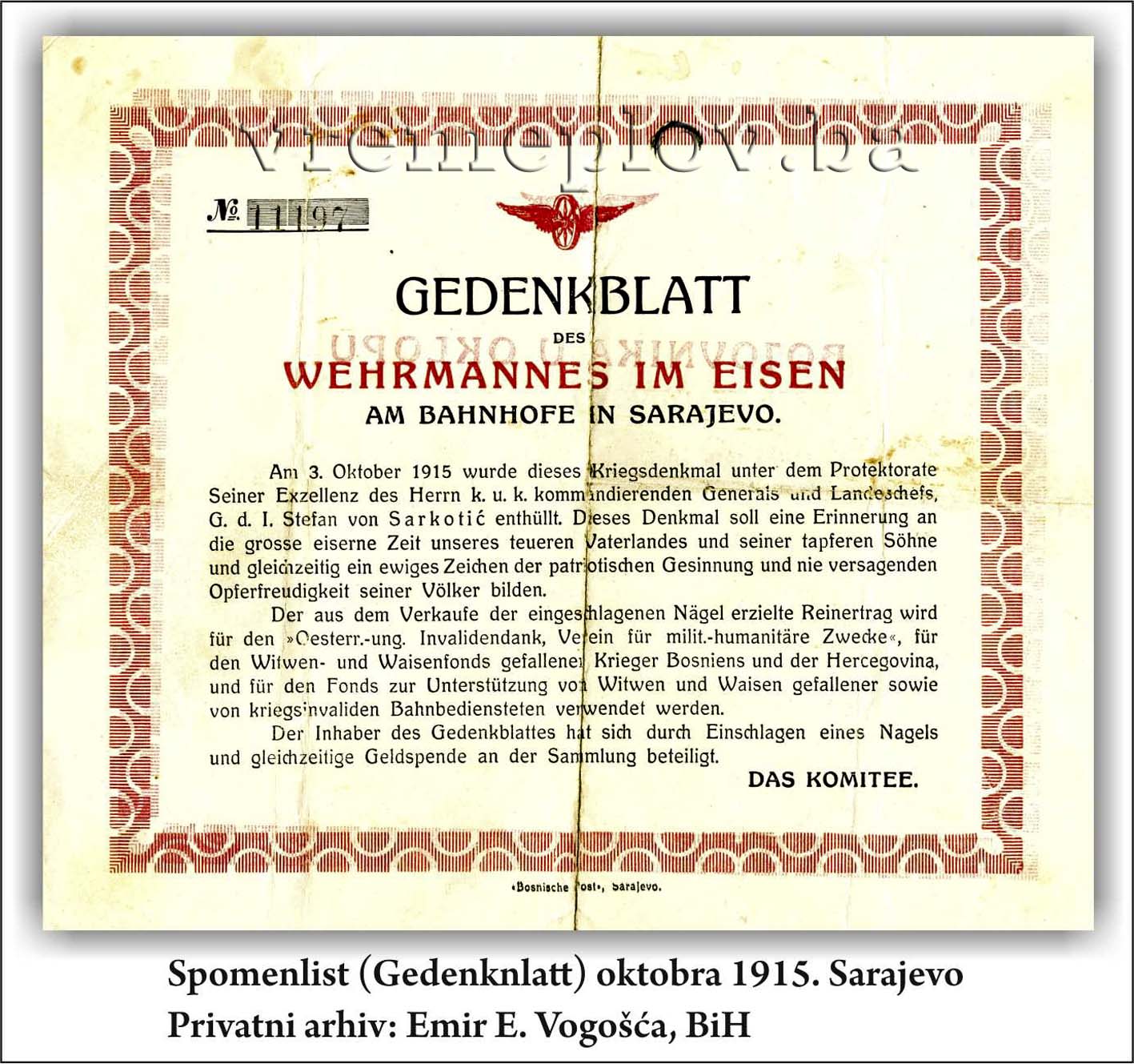

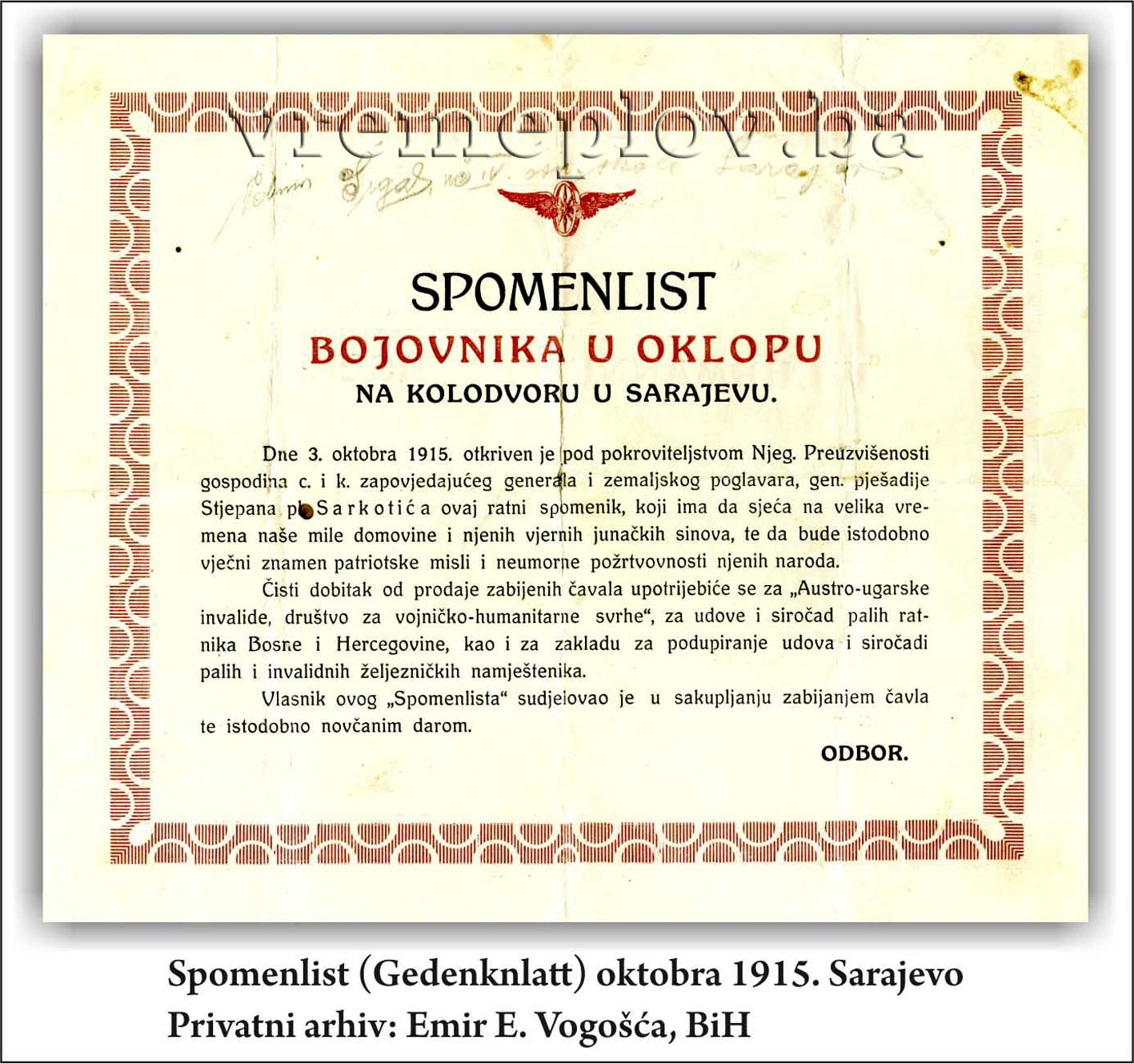

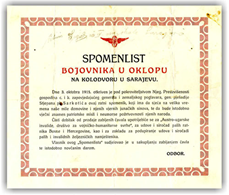

Wir zitieren: „Am 3. Oktober 1915 wurde unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Herrn k. u. k. Feldmarschall und Landeshauptmann, General der Infanterie Stjepan pl. Sarkotić, dieses Kriegerdenkmal enthüllt, das an großartige Zeiten unseres lieben Heimatlandes und seiner treuen, heldenhaften Söhne erinnern soll, sowie gleichzeitig ein ewiges Zeichen patriotischer Gedanken und unermüdlicher Opferbereitschaft seiner Völker sein soll.“

Der reine Gewinn aus dem Verkauf der eingeschlagenen Nägel wird für „die Österreichisch-Ungarischen Invaliden, Gesellschaft für militärisch-humanitäre Zwecke“, für Witwen und Waisen gefallener und invalid gewordener Eisenbahnangestellter verwendet.

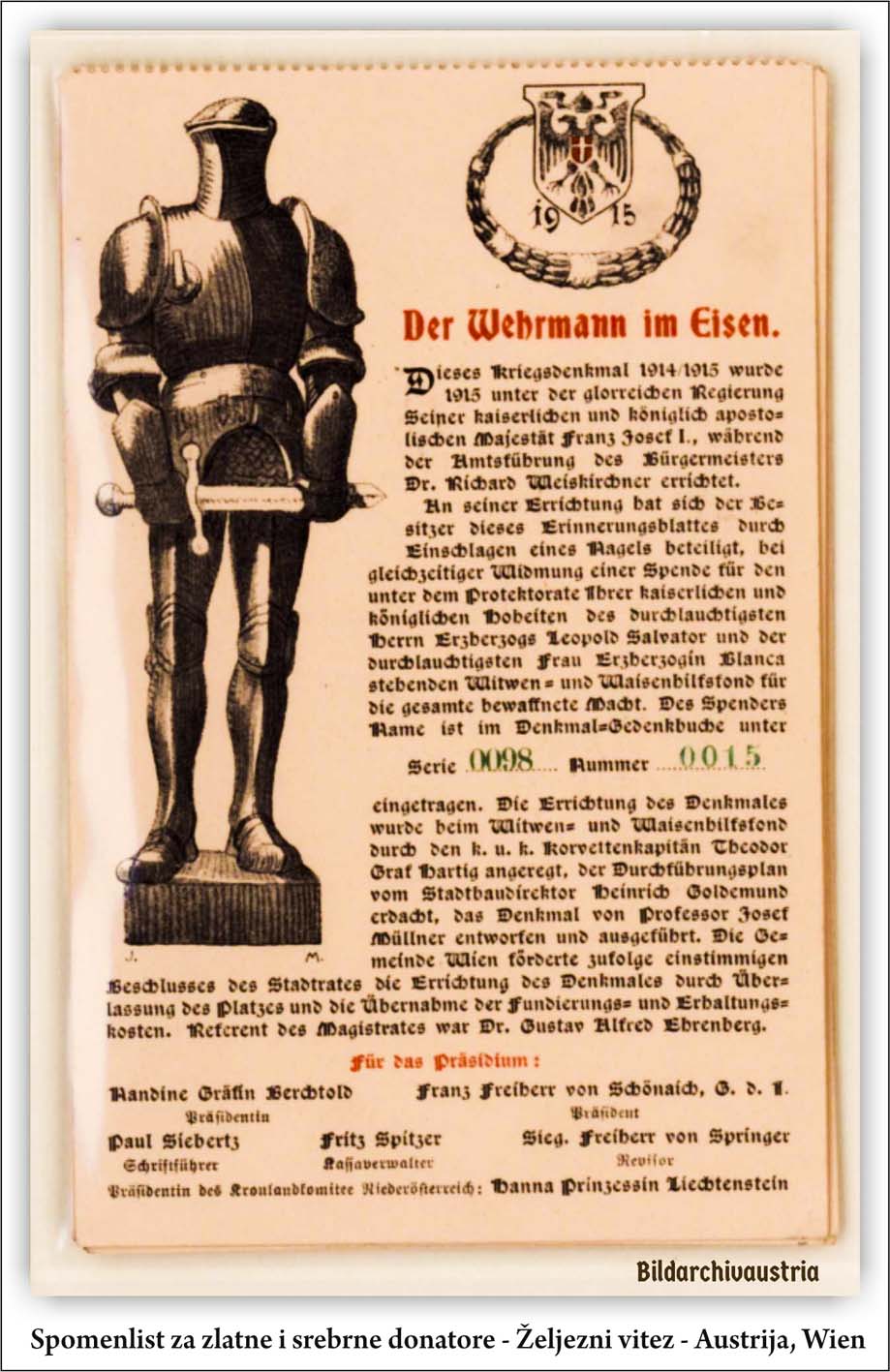

Der Eigentümer dieses „Gedenkblattes“ beteiligte sich an der Sammlung durch Einschlagen von Nägeln sowie gleichzeitig durch eine Geldspende.“ Ende des Zitats.

Aus der Geschichte – Wie alles begann

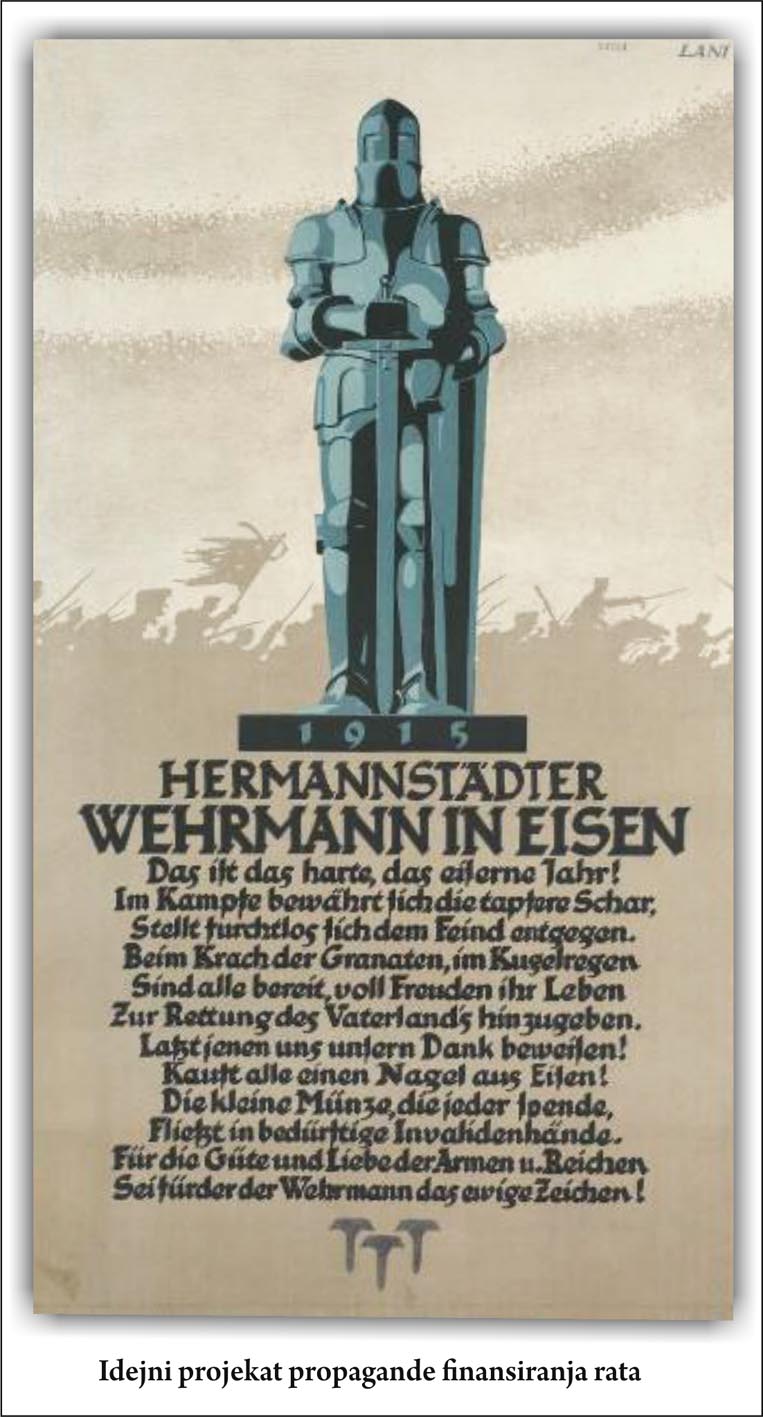

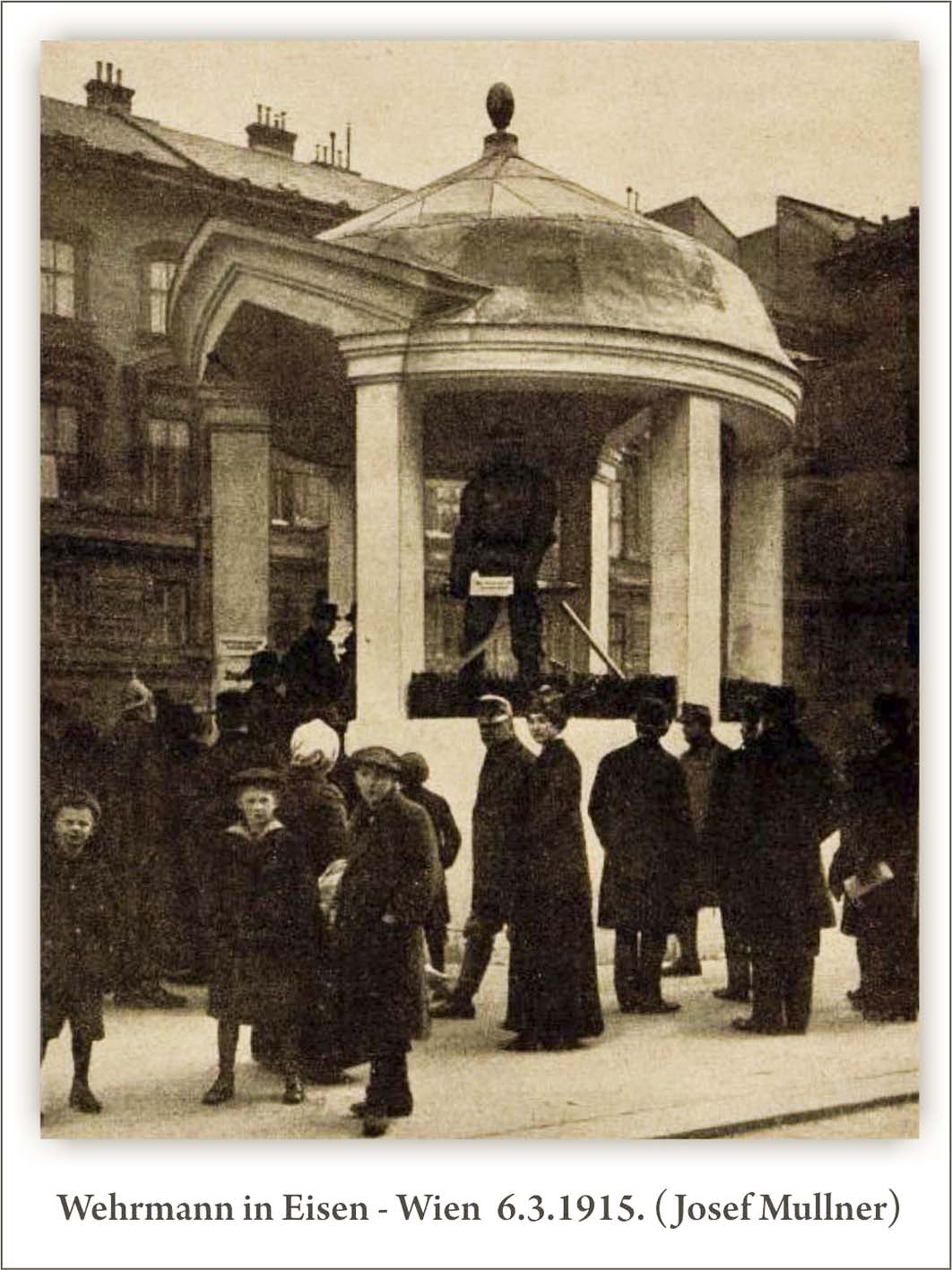

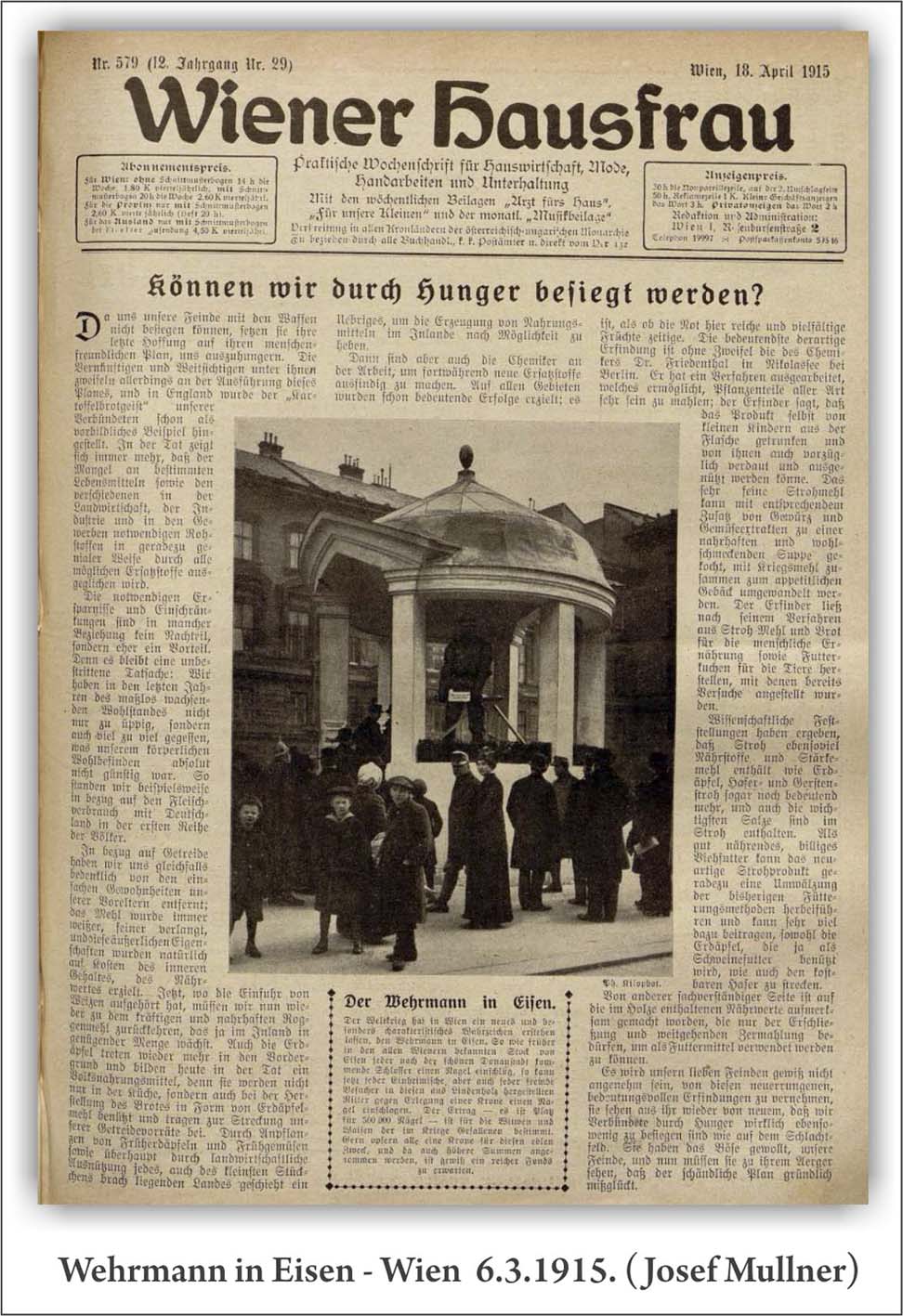

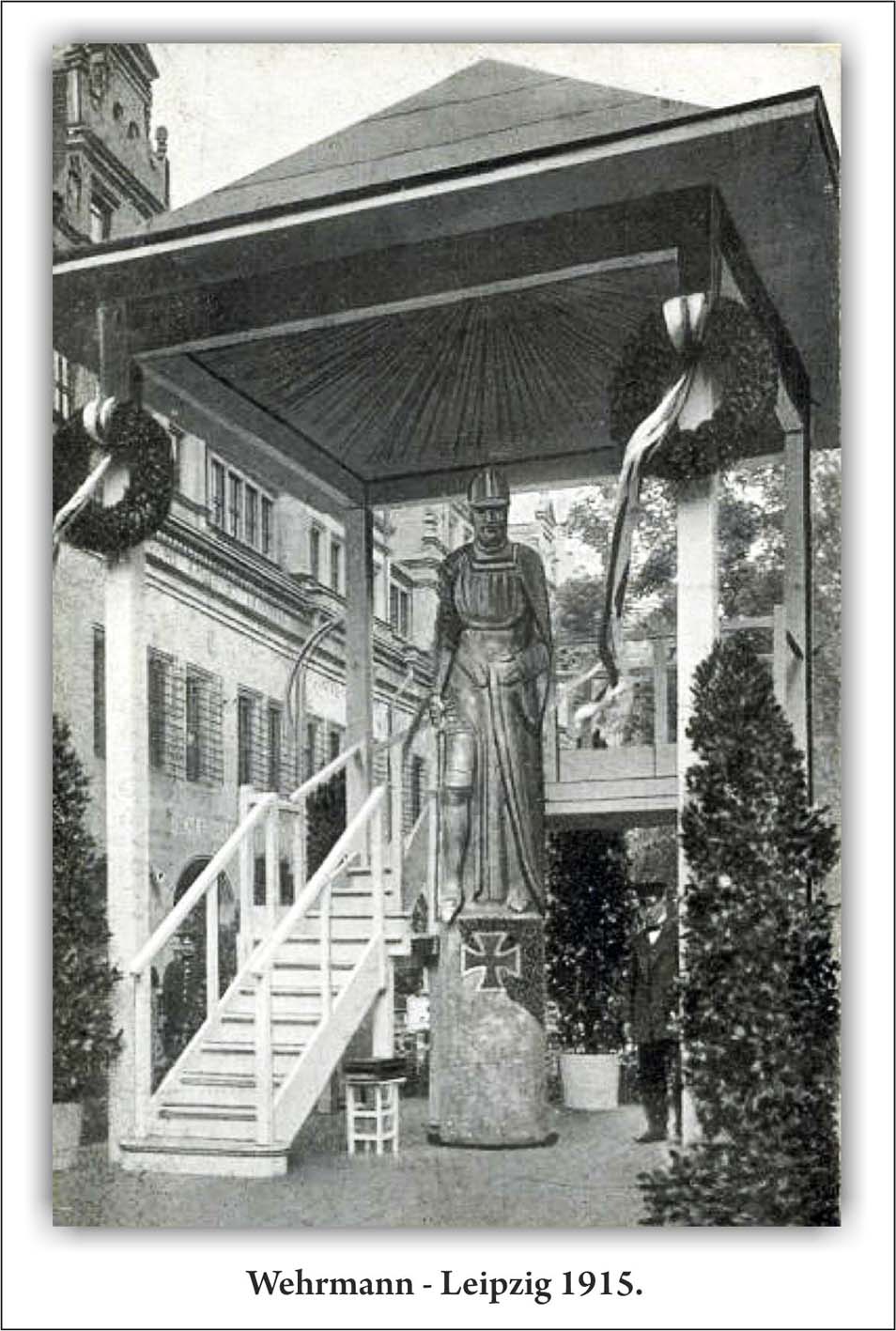

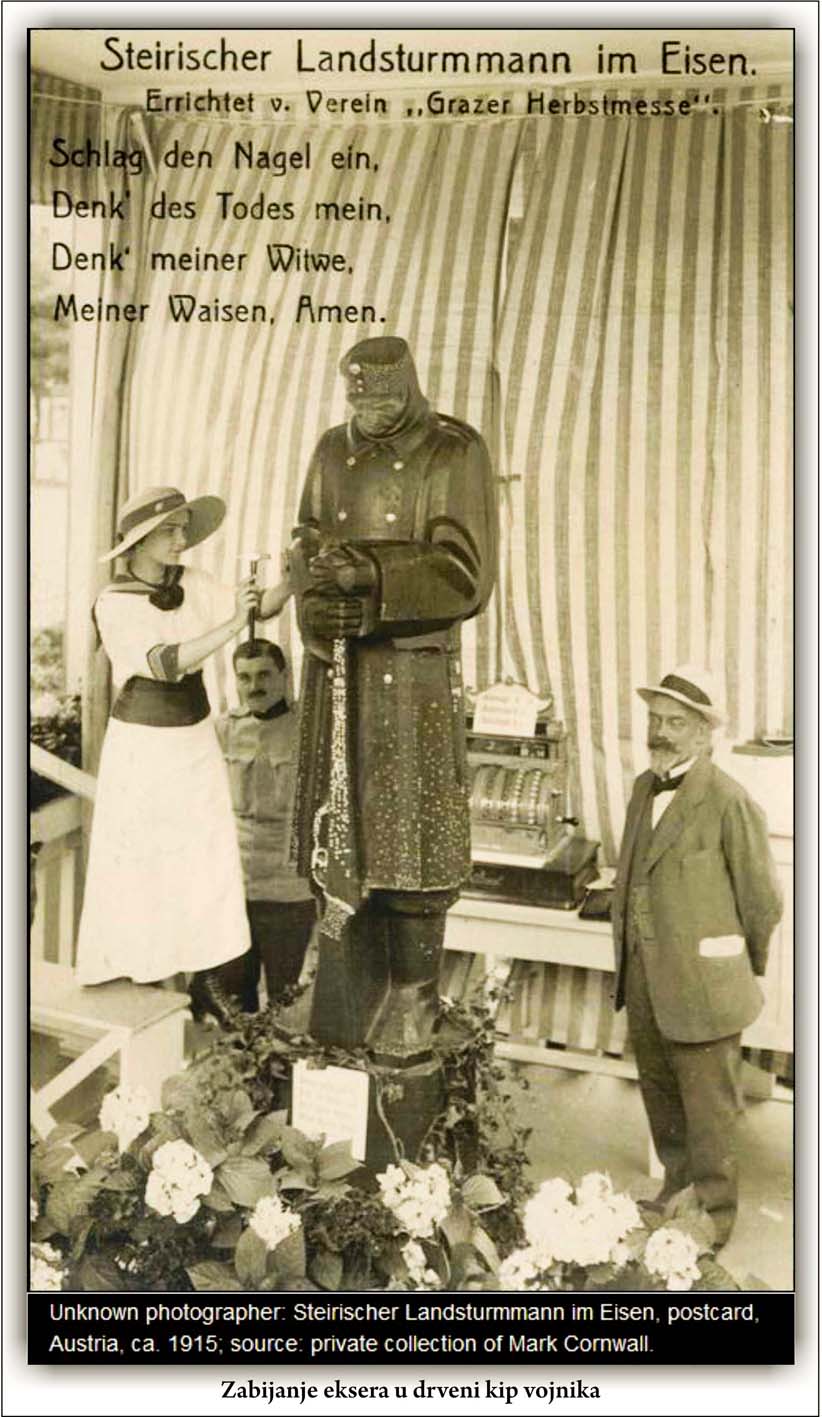

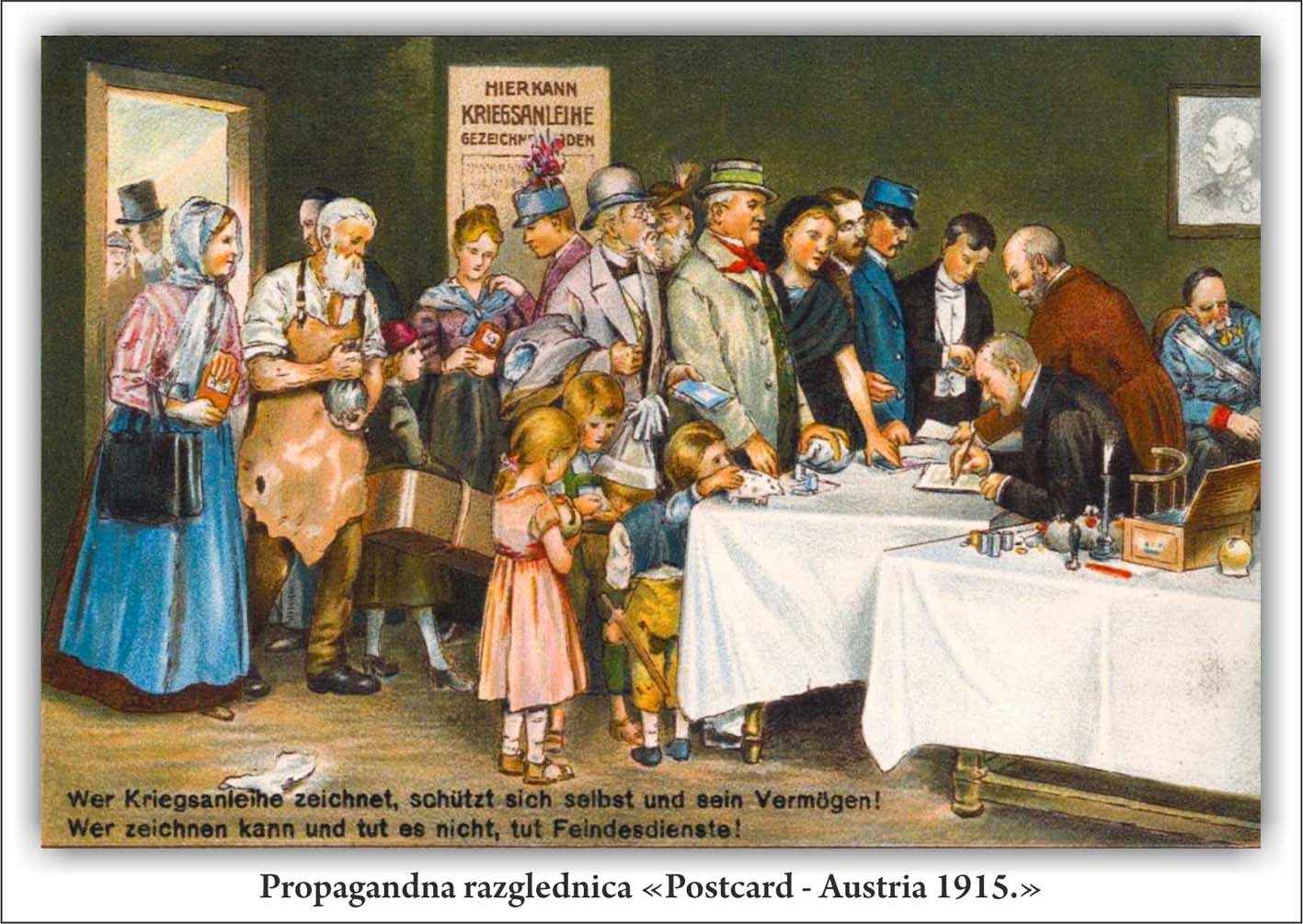

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden in den größeren Städten des Deutschen Reichs und der Österreich-Ungarischen Monarchie (etwa 700 Städte) hölzerne Skulpturen unter dem Namen „Eiserner Ritter“ oder „Soldat aus Eisen“ (Wehrmann im Eisen) aufgestellt. Das erste solche Denkmal wurde am 6. März 1915 in Wien errichtet, und Wohltäter konnten je nach Höhe ihrer Spende goldene, silberne und eiserne Anker einschlagen. Dieses, nennen wir es, Kriegsdenkmal symbolisierte ein Element der Kriegspropaganda, alles im Sinne des Gedenkens und patriotischer Gedanken an die Soldaten an den blutigen Kriegsschauplätzen in ganz Europa. Ebenso nutzten die Zivilbehörden der Städte, in denen sich dieses Denkmal befand, es für „soldatische und humanitäre Zwecke“, um finanzielle Mittel für die Versorgung von Verwundeten, Kriegsinvaliden, Witwen und Waisen zu sammeln. An Orten, an denen die Statue aus Eisen (wie Bronze usw.) gefertigt war, wurden die erworbenen Anker in das Holz (vorwiegend yesil-lippenbaum) eingeschlagen, und dort, wo die Statue aus Holz geschnitzt war, wurden die Anker auf die Oberfläche der Skulptur eingeschlagen.

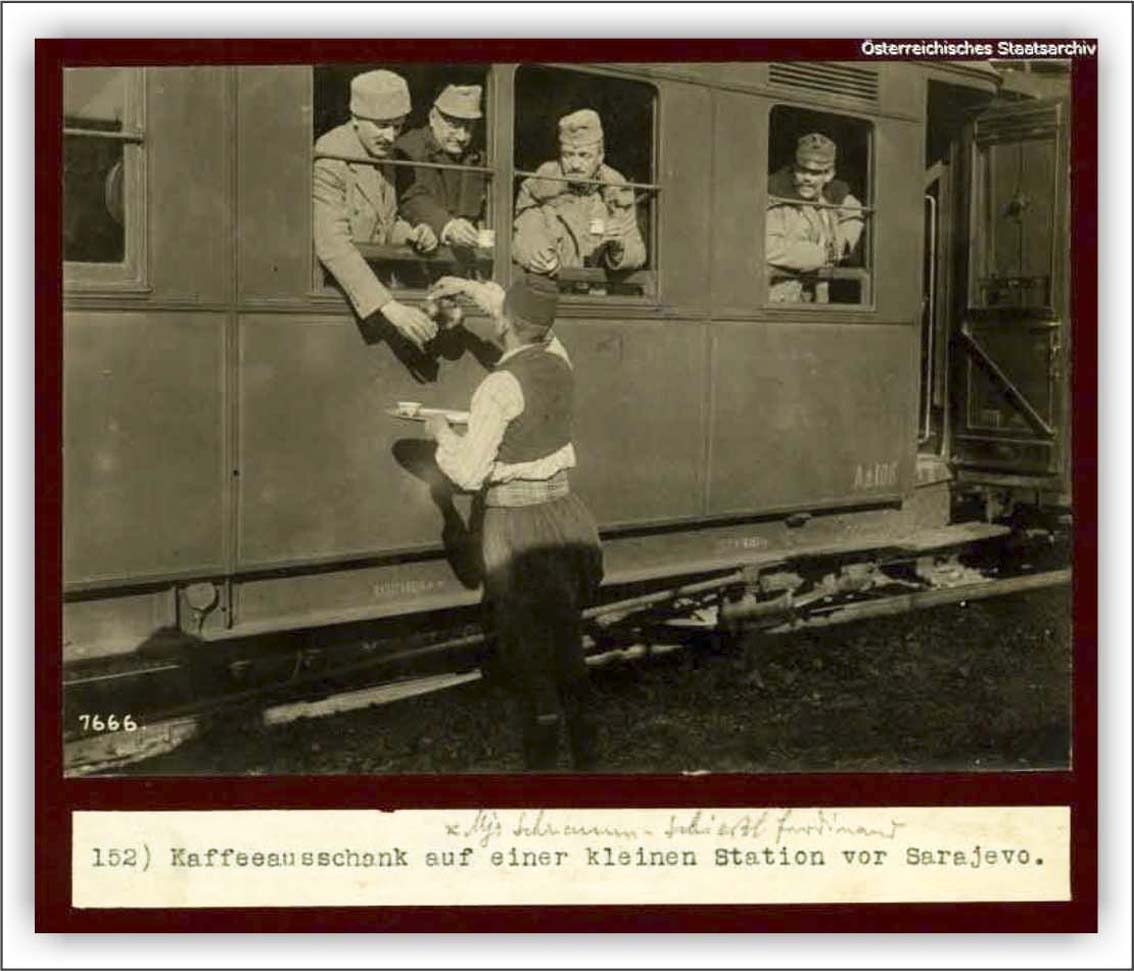

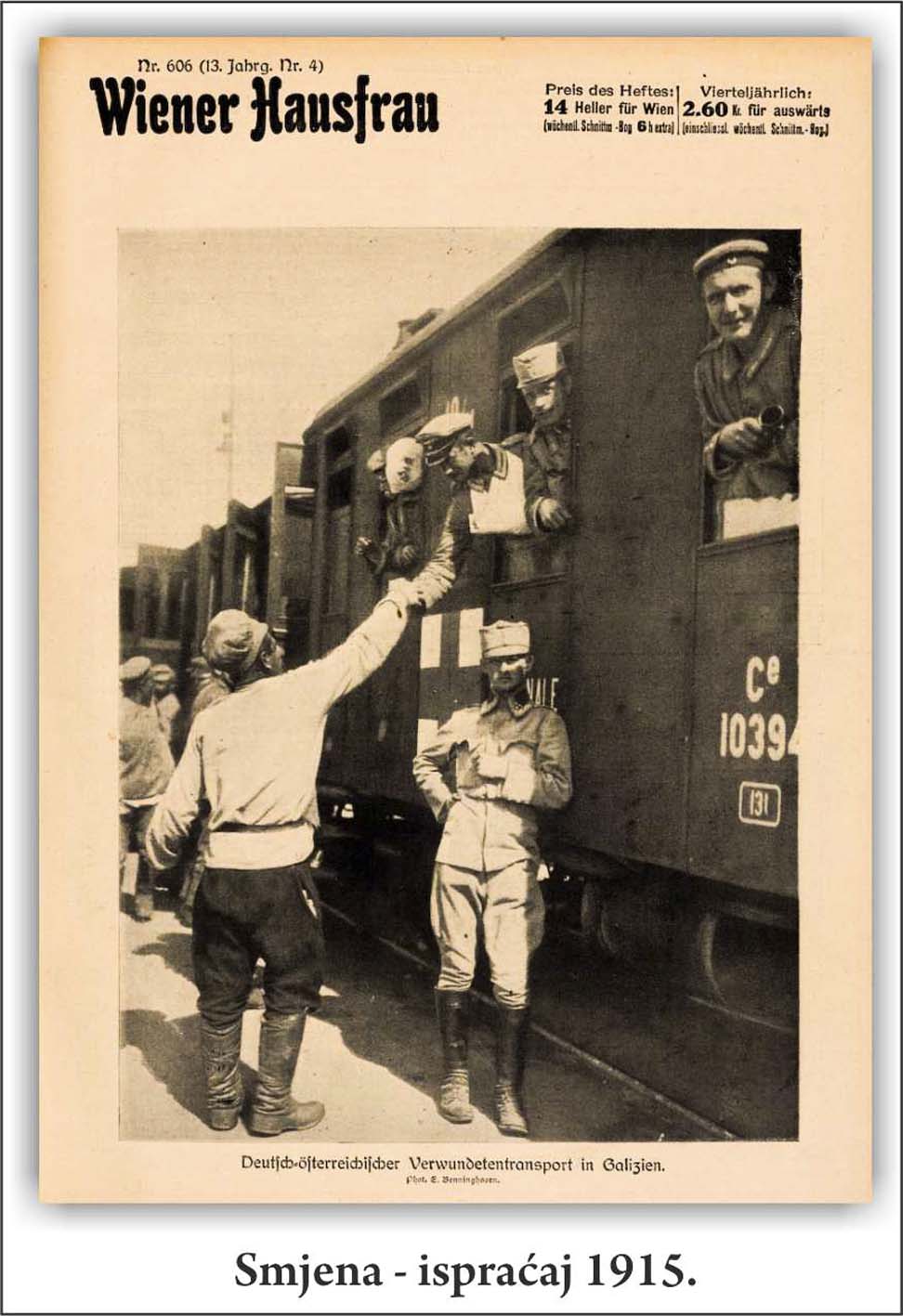

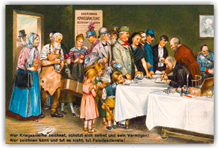

Angelehnt an die gestartete Aktion, die in Wien und zahlreichen Städten des Kaiserreichs ins Leben gerufen wurde, und dank der ersten großzügigen Spenden der Einwohner Zagrebs, wurde eine humanitäre Aktion organisiert, um die Züge mit Verletzten vom Kriegsschauplatz zu begrüßen. Dabei wurden ihnen warme Getränke, Kleidung sowie ermutigende Worte für eine schnelle Genesung angeboten.

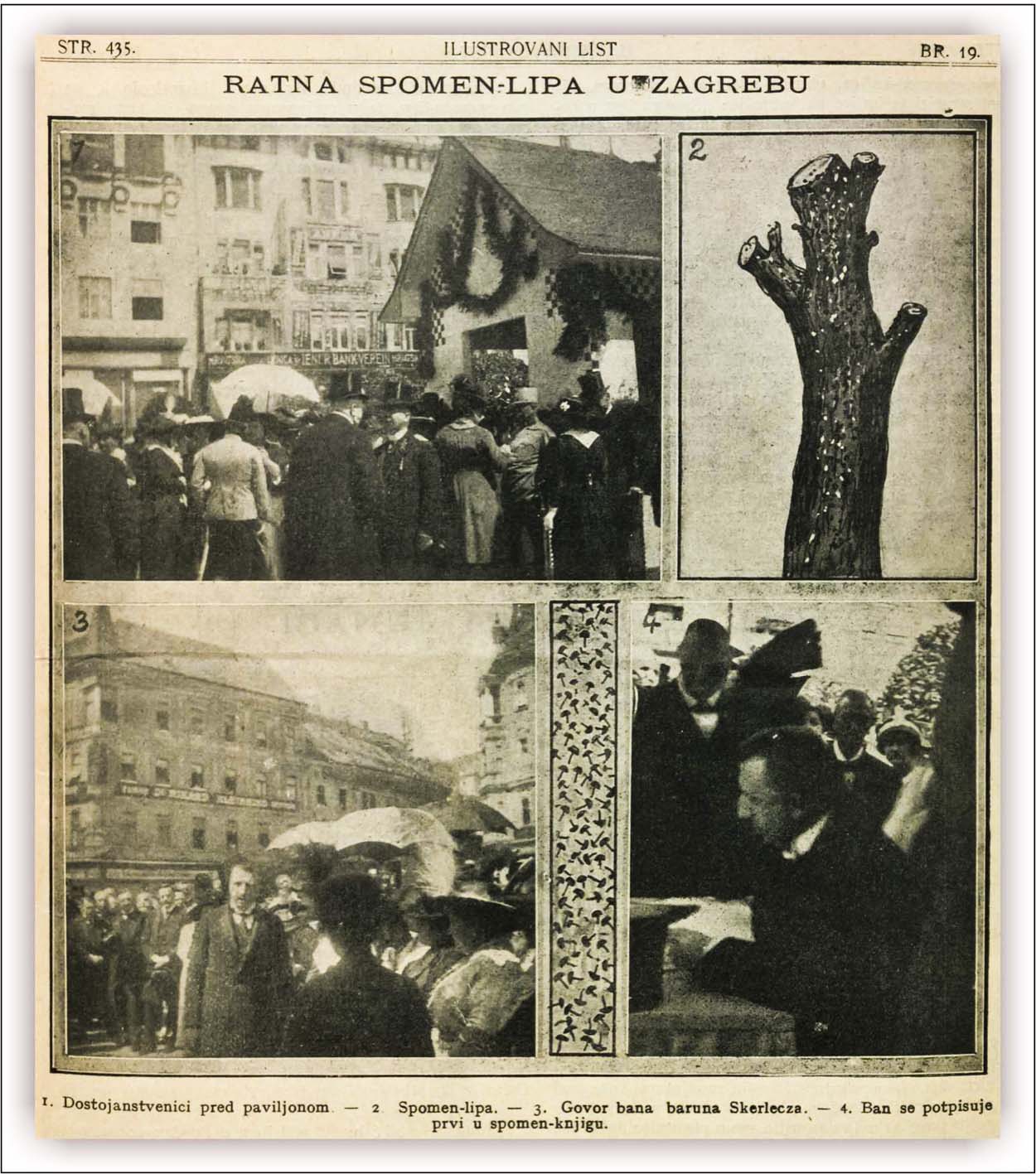

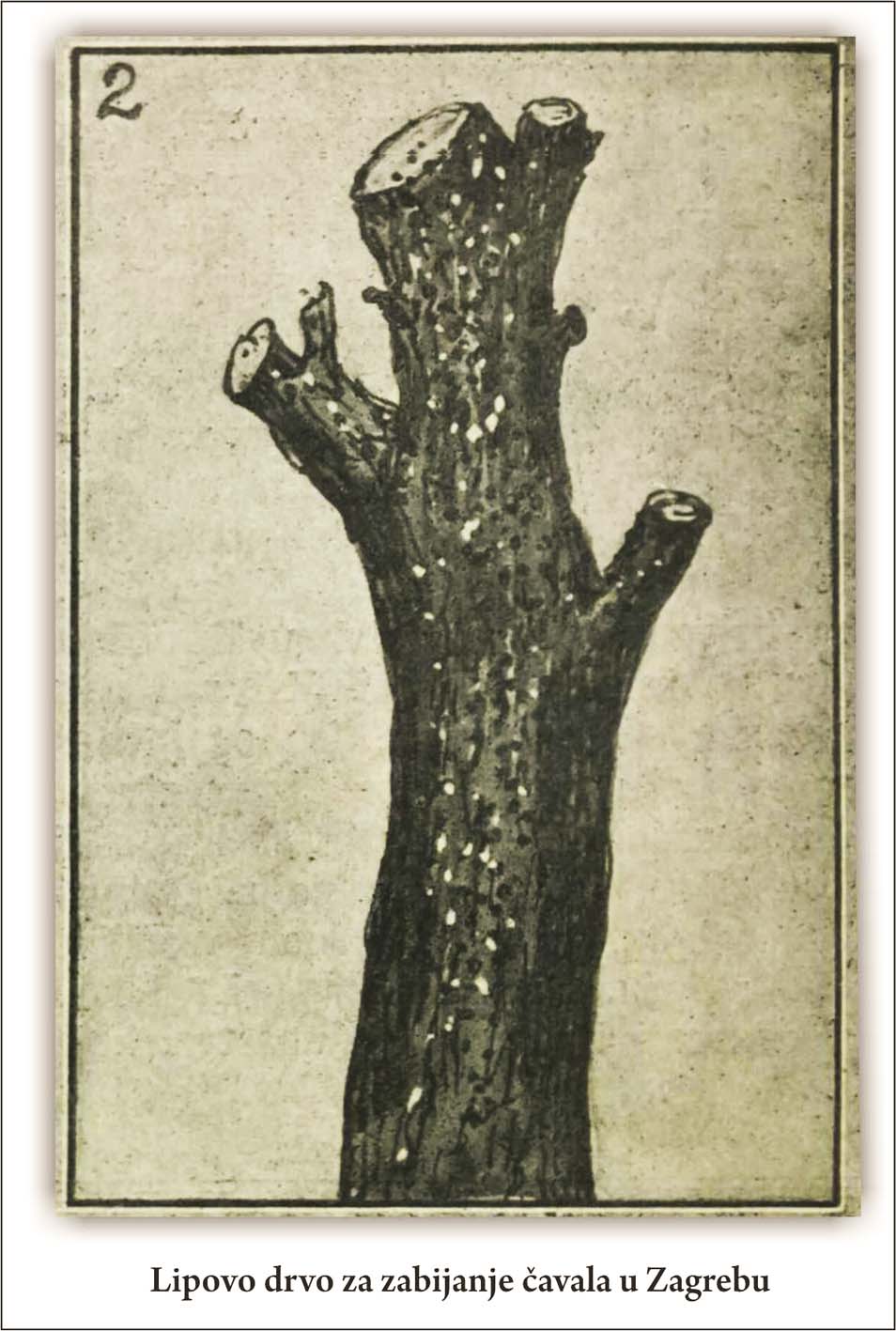

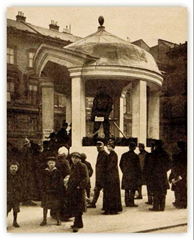

Vom Seiten des Organisationsausschusses der Zagreb-Geschäftsleute für Kriegshilfe wurde am 2. Mai 1915 auf dem Zagreber Hauptplatz Jelačić der Pavillon im Rahmen der Aktion „Gedenklinde“ bzw. des Stamms eines Lindenbaums errichtet, in dem Passanten Nägel einschlagen konnten, begleitet vom Slogan: „Sorgen wir für die Zukunft der Waisenkinder unserer gefallenen Helden.“ Das feierliche Programm, eröffnet durch das Aufstellen von Veteranen und militärischer Musik des 25. Heimat-Divisions-Pionierbataillons, wurde von Ban Ivan Škrlec geleitet, und für jeden eingeschlagenen Nagel wurde eine Krone verlangt. Falls anwesende Bürger (Adel, Staatsbeamte, Händler und andere wohlhabende Bürger) mehr spenden wollten, wurde ihre Spende in das Gedenkbuch eingetragen.

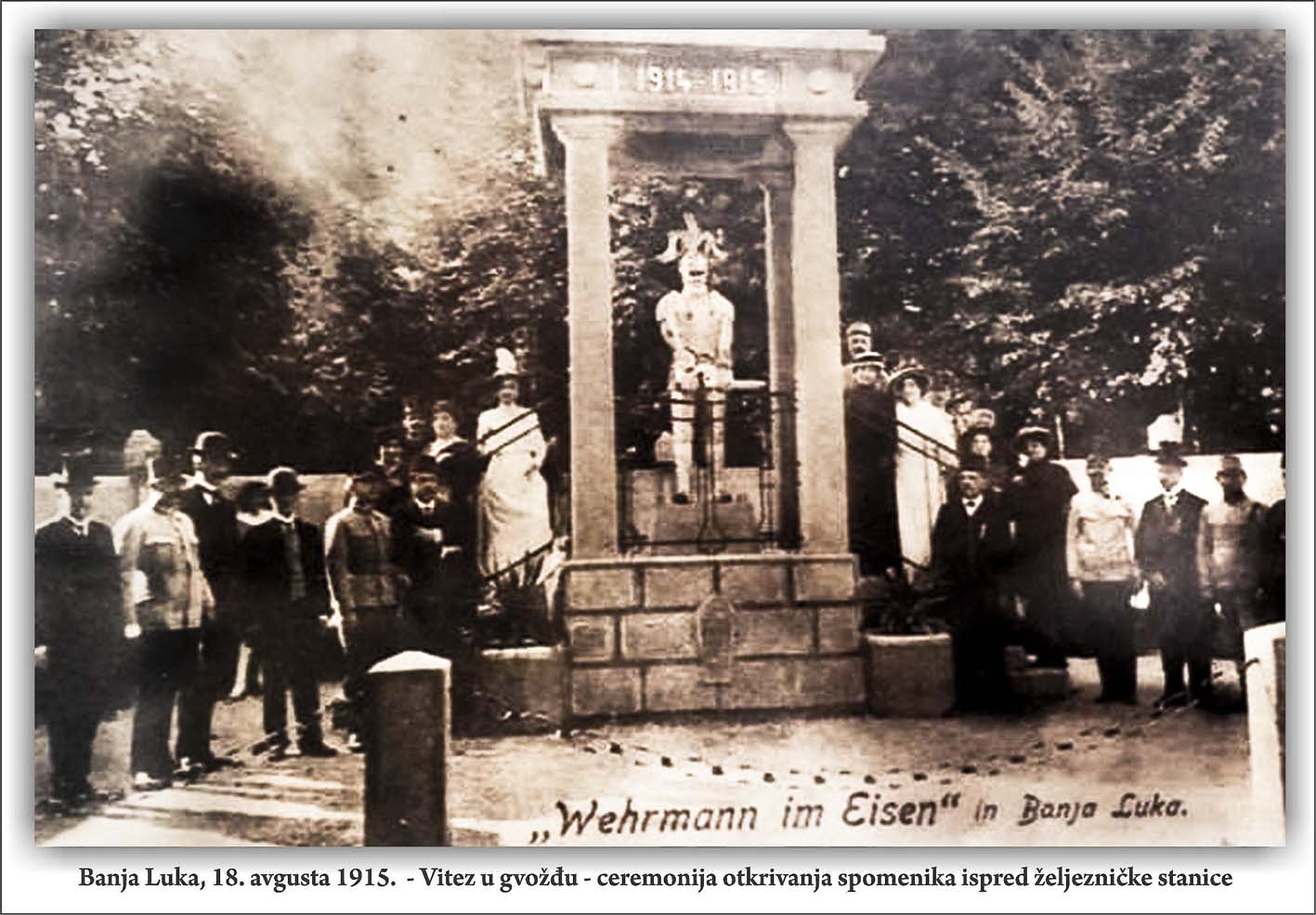

Ritter aus Eisen in der Stadt Banja Luka

Erster Denkmal des „Mittelalterlichen Ritters“ in Bosnien und Herzegowina bei einer „kaiserlichen Feier“ wurde in Banja Luka am 18. August 1915 errichtet. Die Statue bestand aus Holz, war silbern bemalt, etwa zwei Meter hoch und wurde vor dem Gebäude des Bahnhofs aufgestellt. Neben ihrer Funktion in der Kriegpropaganda war das Hauptziel, Geld für die Kriegsfinanzierung zu sammeln. Durch den Verkauf von Eisenäxten ermöglichte es jedem Spender, einen Nagel in die hölzerne Statue zu schlagen. Der Organisationsausschuss ließ eine Postkarte mit Bild der Statue drucken (Verlag des Komitees für den „Wehrmann im Eisen“ in Banja Luka), auf deren Rückseite ein rotes Kreuz gestempelt war, damit jeder Käufer direkt die Finanzierung sowie die Unterstützung der Familien gefallener Soldaten und Kriegswaisen fördern konnte.

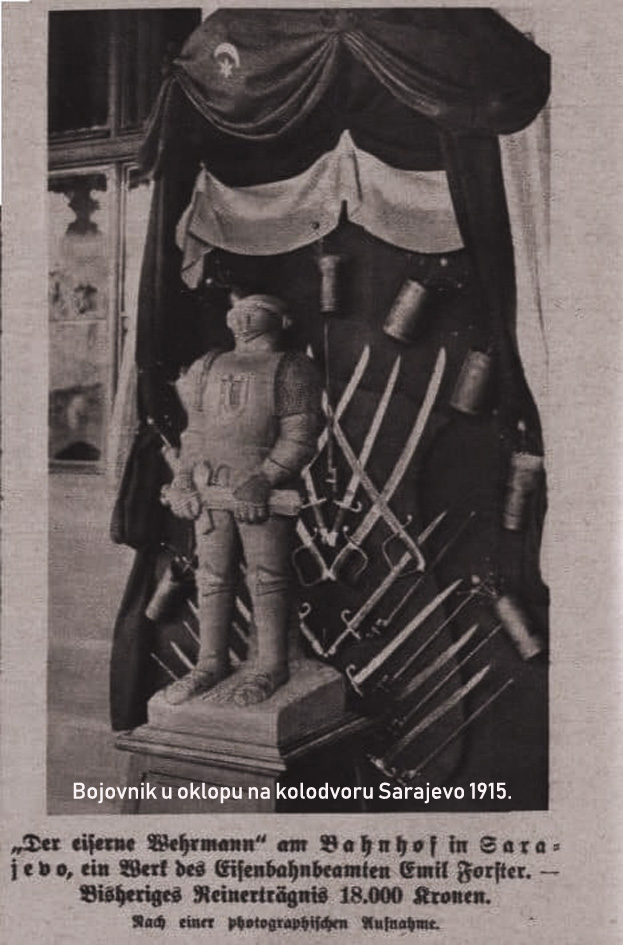

Krieger in Rüstung am Bahnhof in Sarajevo

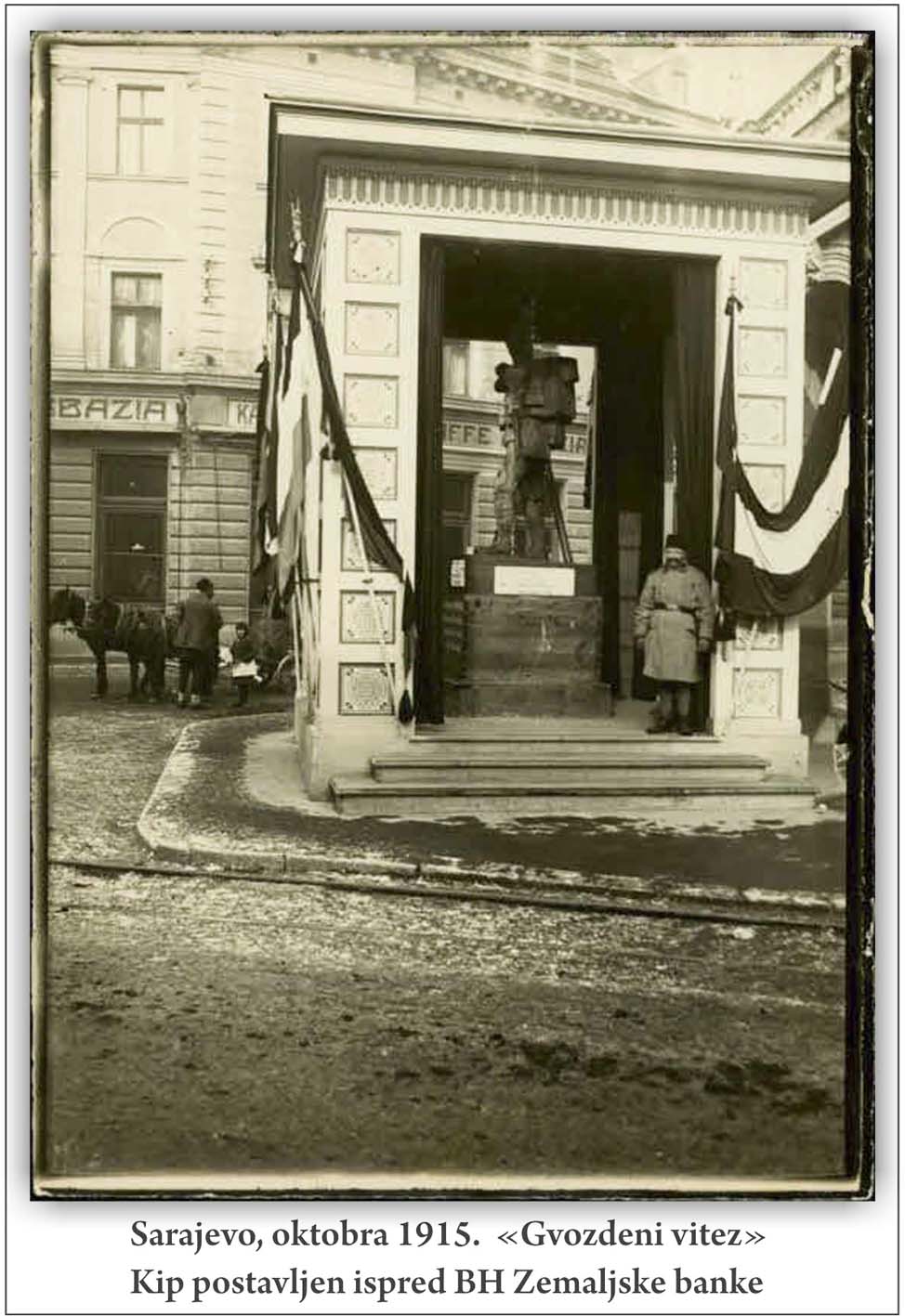

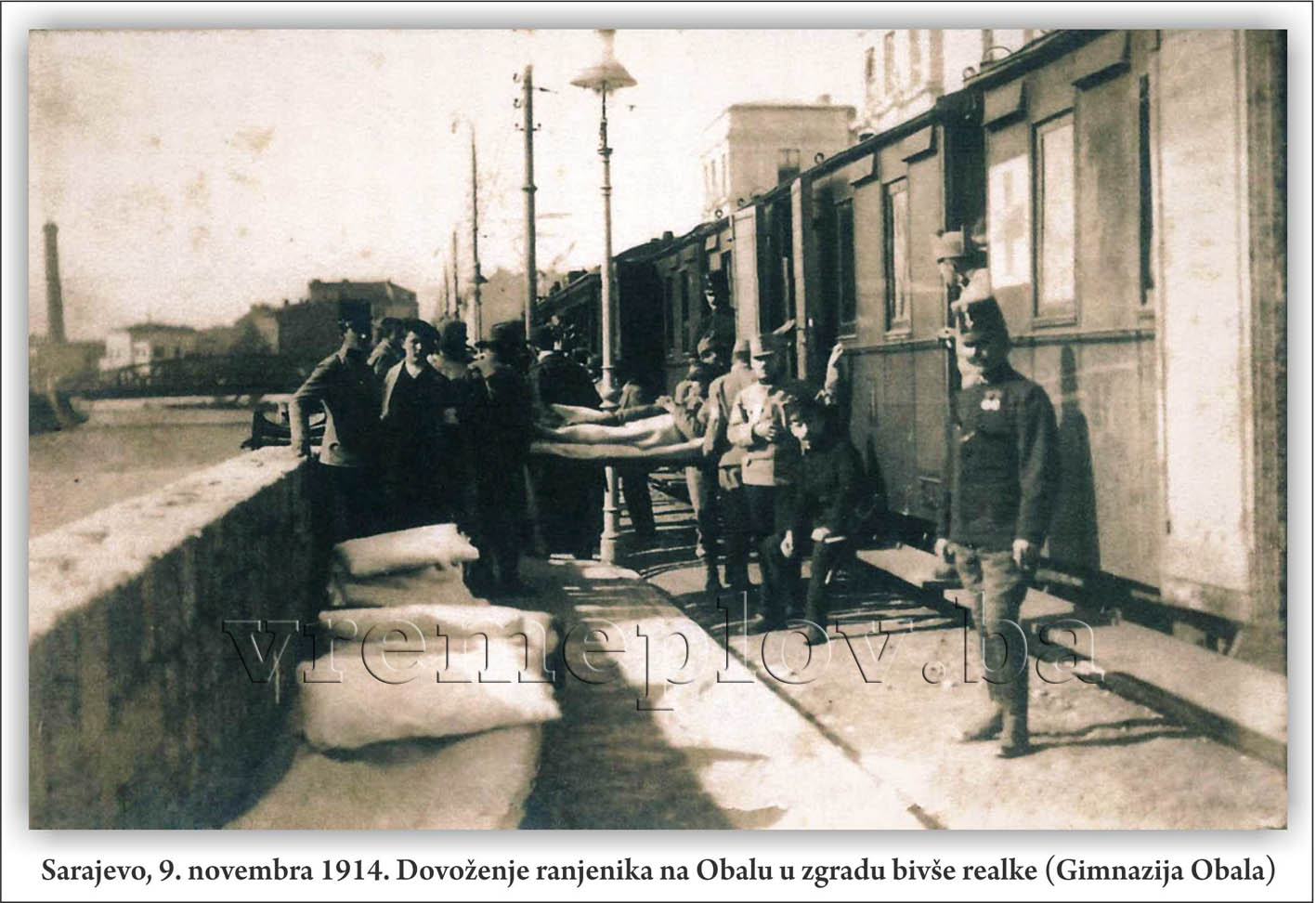

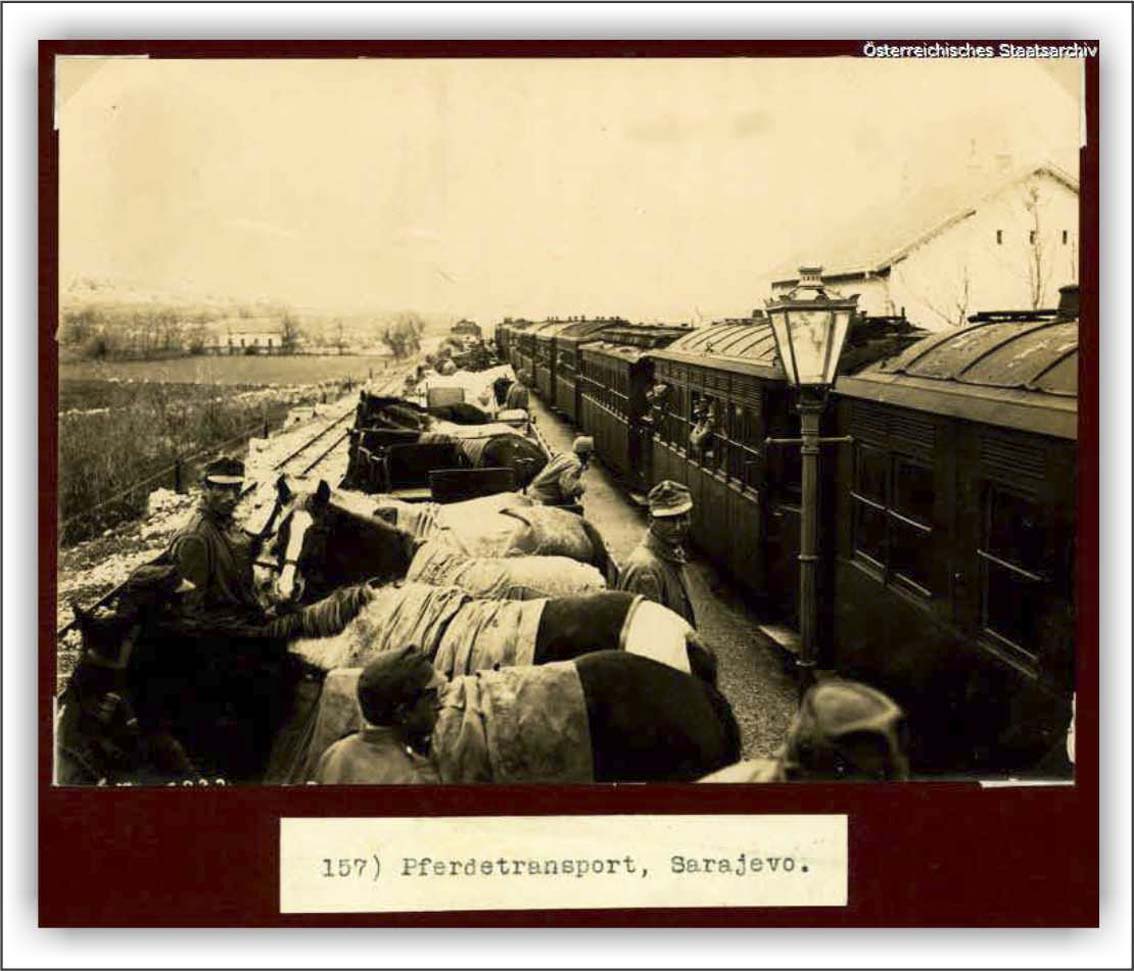

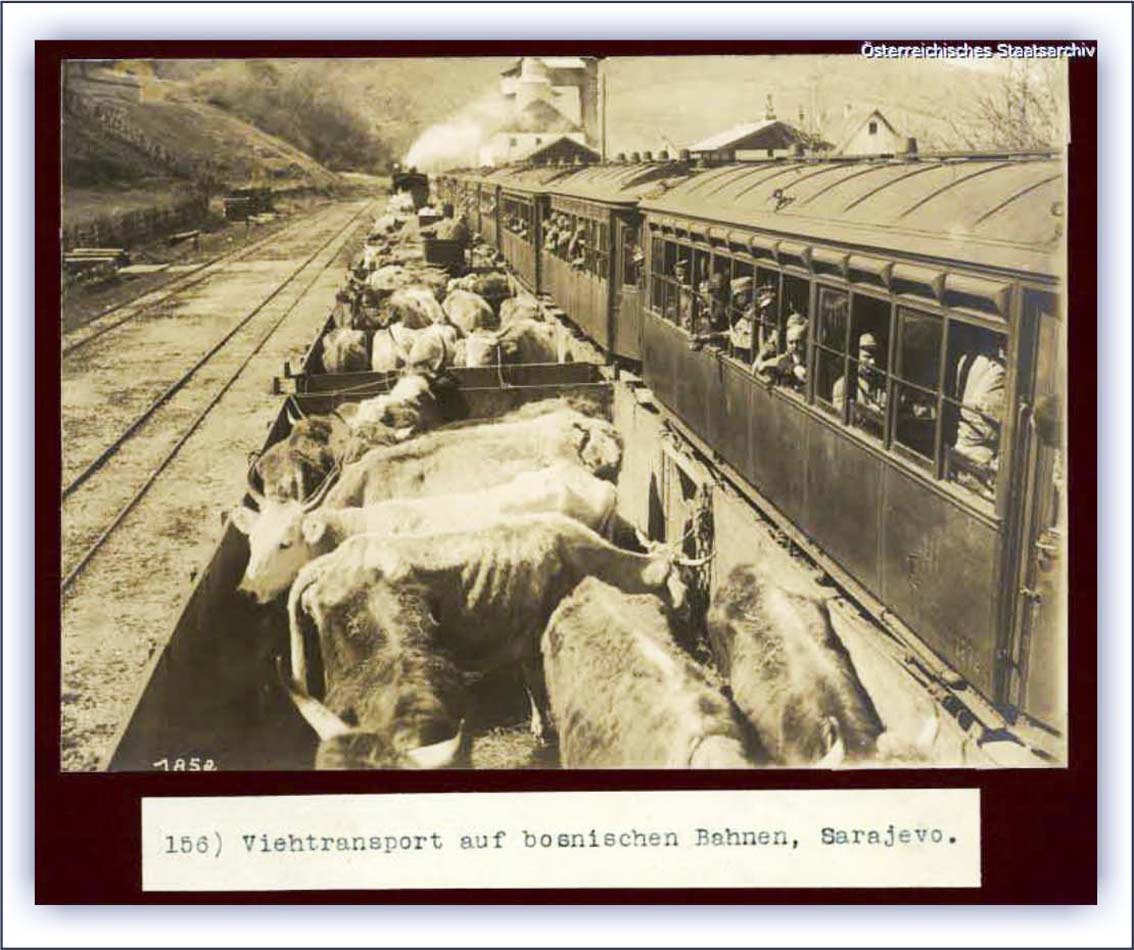

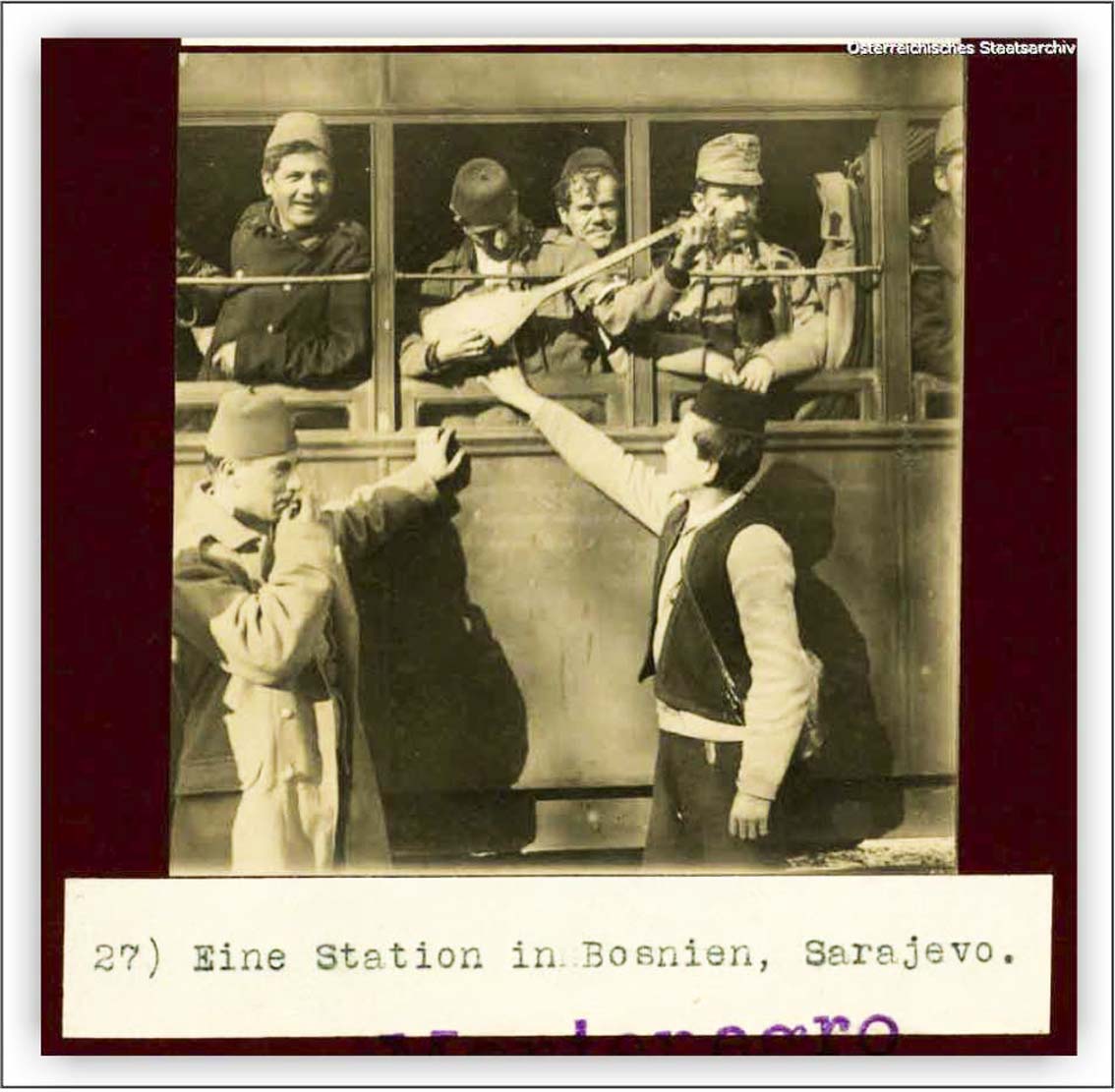

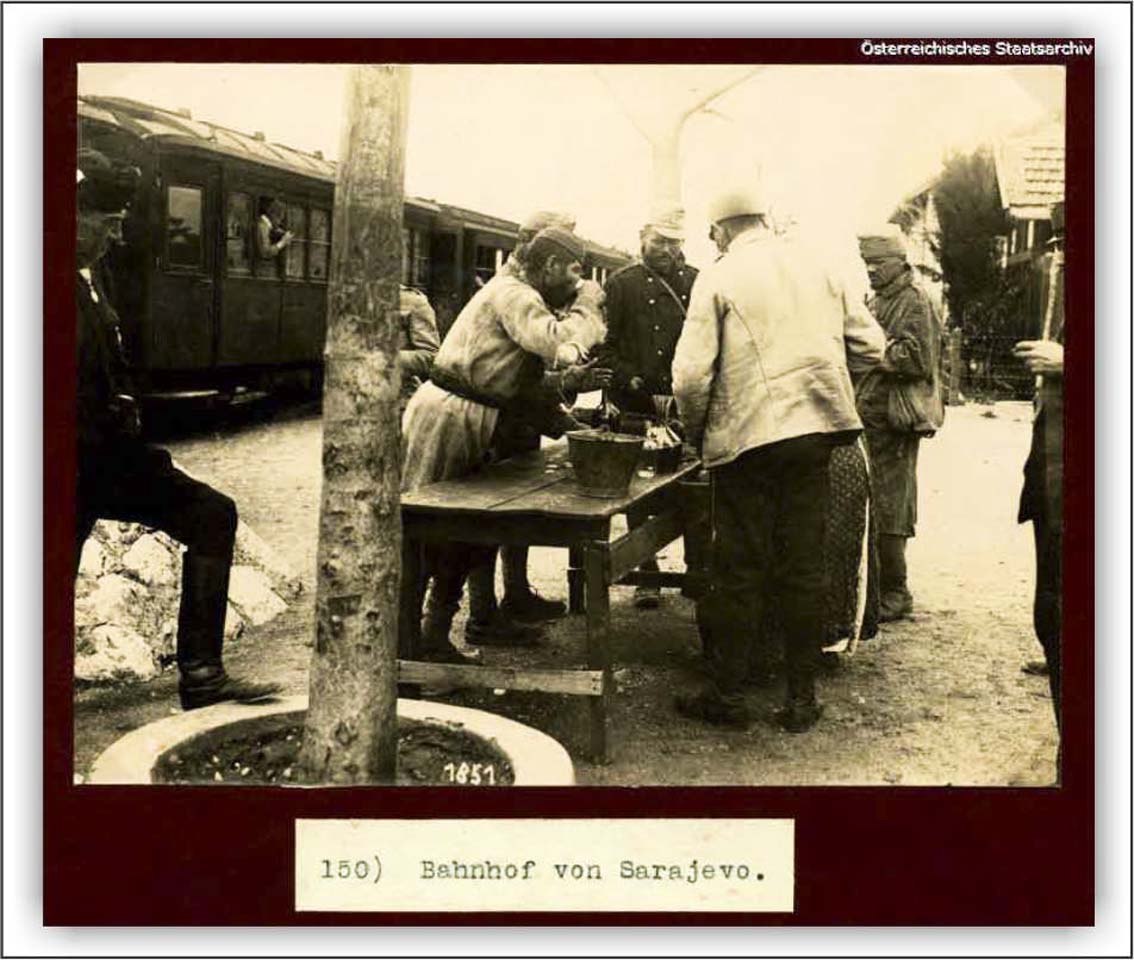

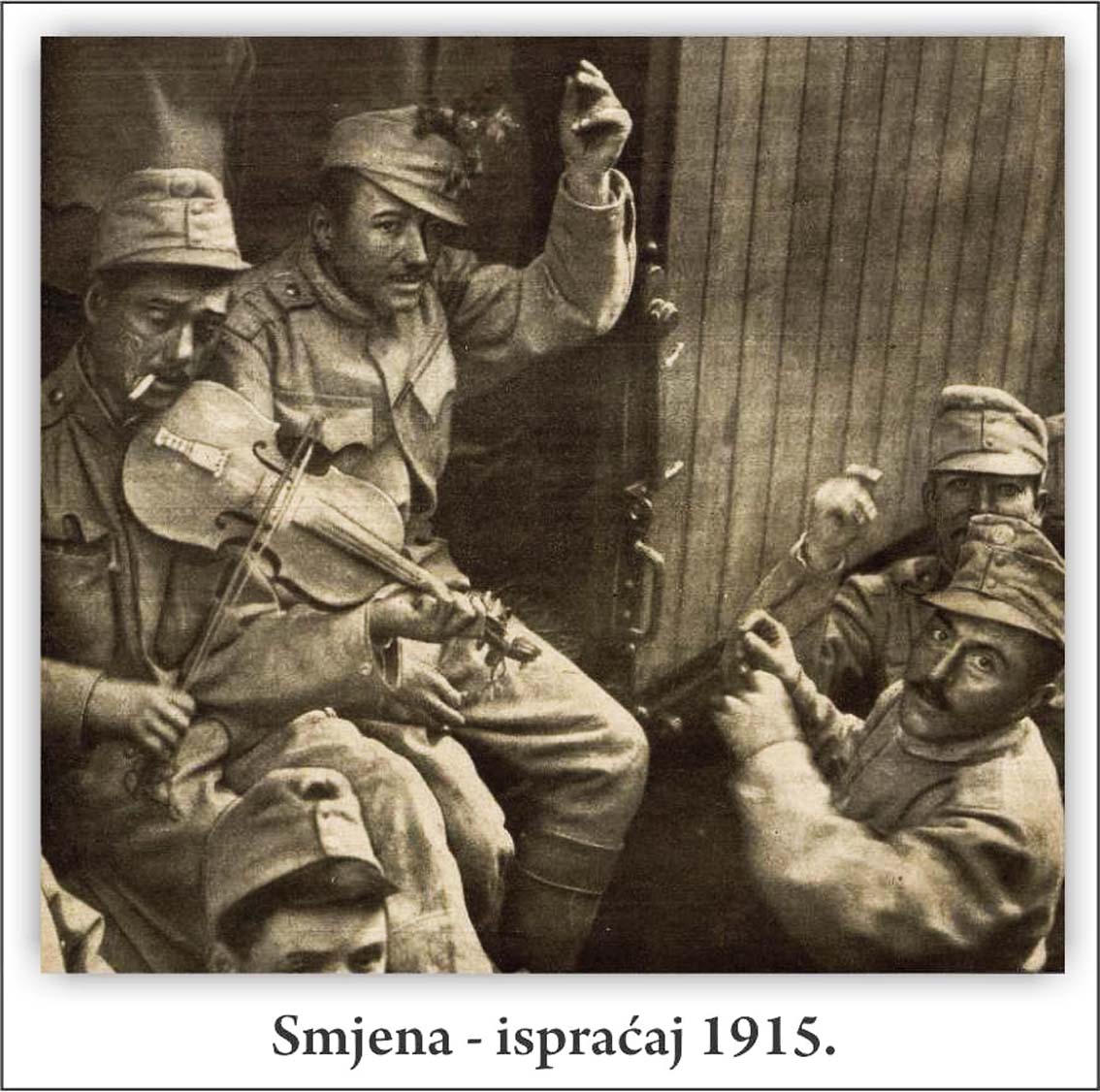

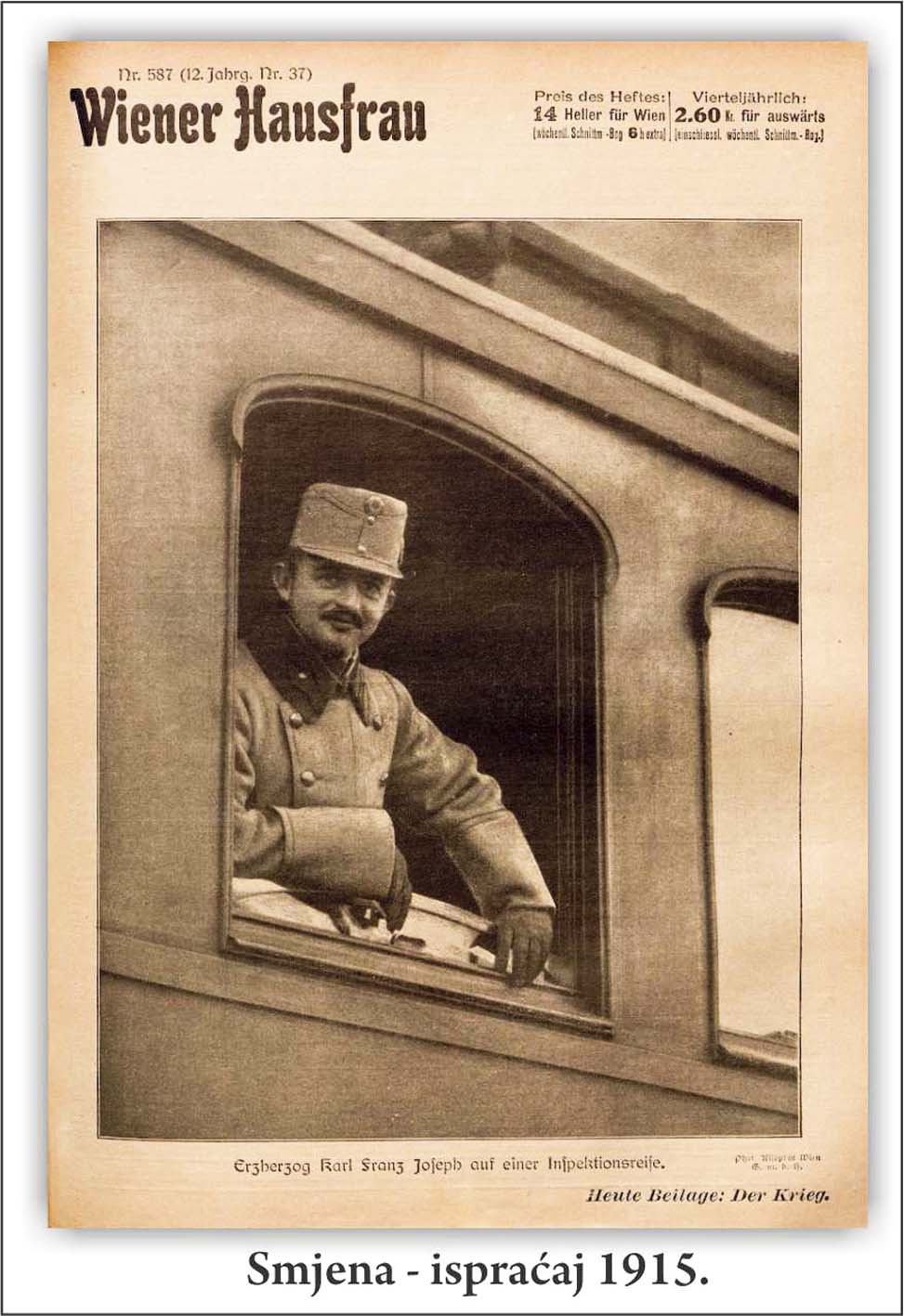

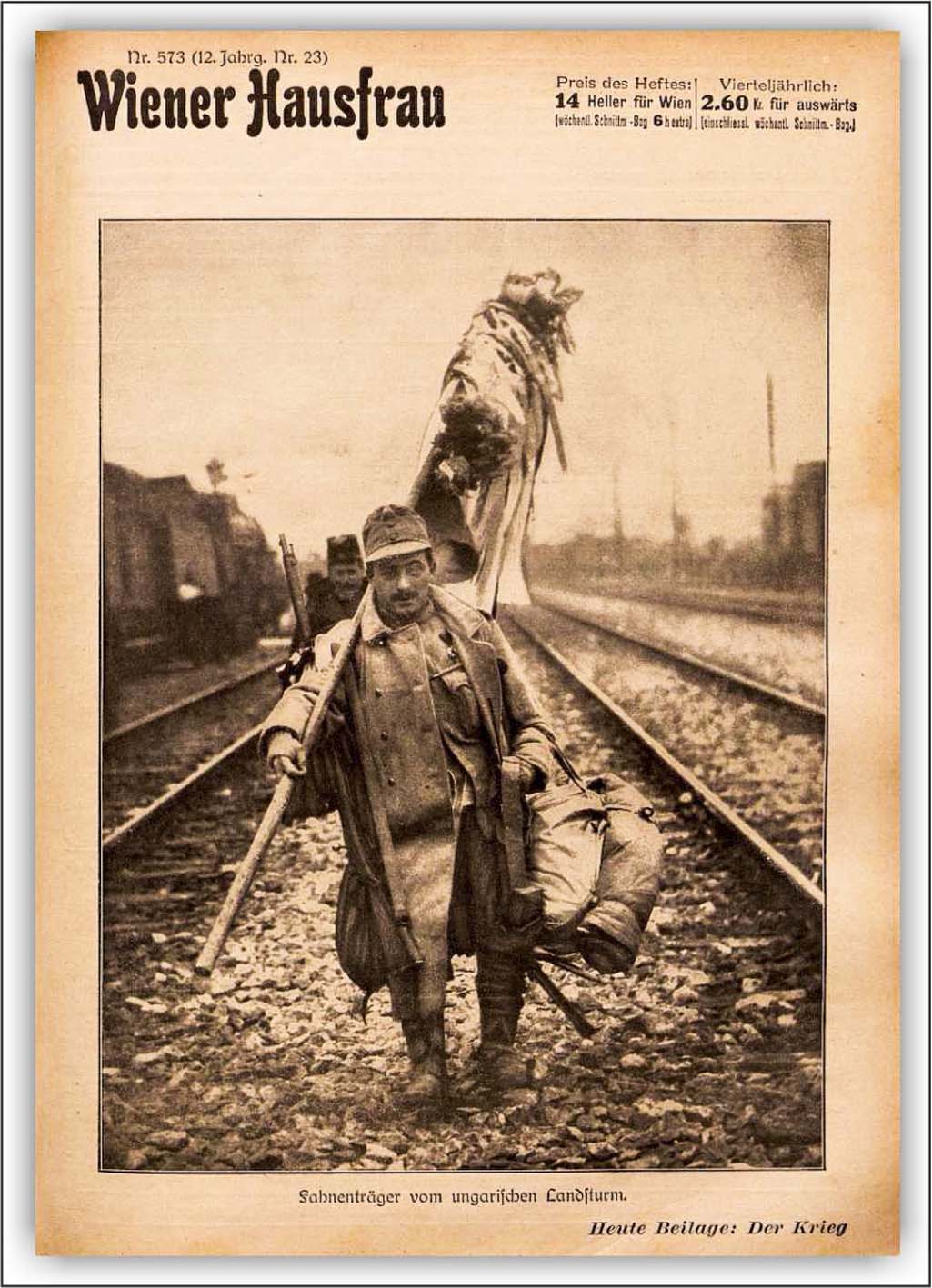

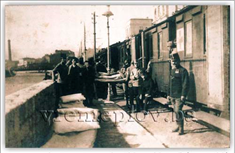

Initiiert durch eine Aktion aus Wien, Zagreb und Banja Luka wurde, unter der Schirmherrschaft des Landesfürsten, Barons und Feldmarschalls Stepan Sarkotić, am 3. Oktober 1915 auf dem Platz vor dem Bahnhof in Sarajevo eine hölzerne Statue mit dem Namen „Kampfträger in Rüstung“ enthüllt. Das Organisationskomitee wählte diesen Ort nicht zufällig. Der erste Grund war die große Passantenfrequenz, der zweite die Abschiedszeremonien für Soldaten an die Front und der dritte das Eintreffen von Zügen mit Verwundeten und Gefallenen, vor denen hunderte Bürger oder Familienmitglieder bei jedem erwarteten Zug versammelt waren.

Die schwer verletzten Patienten wurden direkt mit der „Elektrischen Eisenbahn“ zum Garnisonspital (Astahana) gebracht, während die leichter Verletzten mit dem Fahrzeug in das temporäre Rehabilitationszentrum am Ufer, im Gebäude der heutigen Oberschule Obala in der Nähe der Brücke Skenderija (Eiffelturmbrücke), transportiert wurden. Zu dieser Zeit wurde aus Patriotismus großzügig Geld in Form des Kaufs von eisernen Nägeln gespendet. Bei größeren Spenden wurde eine „Gedenk-Liste“ ausgestellt und es bestand die Möglichkeit, in das Gedenkbuch eingetragen zu werden. Das Aussehen des erhaltenen Dokuments „Gedenk-Liste“ können Sie in der Bildergalerie dieses Artikels einsehen. Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, Herrn Emir E., Sammler aus Vogošća, für die Bereitsstellung des Archivs und die öffentliche Präsentation dieses wertvollen Dokuments aus der Geschichte der Stadt Sarajevo zu danken. [ENDE DER TRANSLATION]

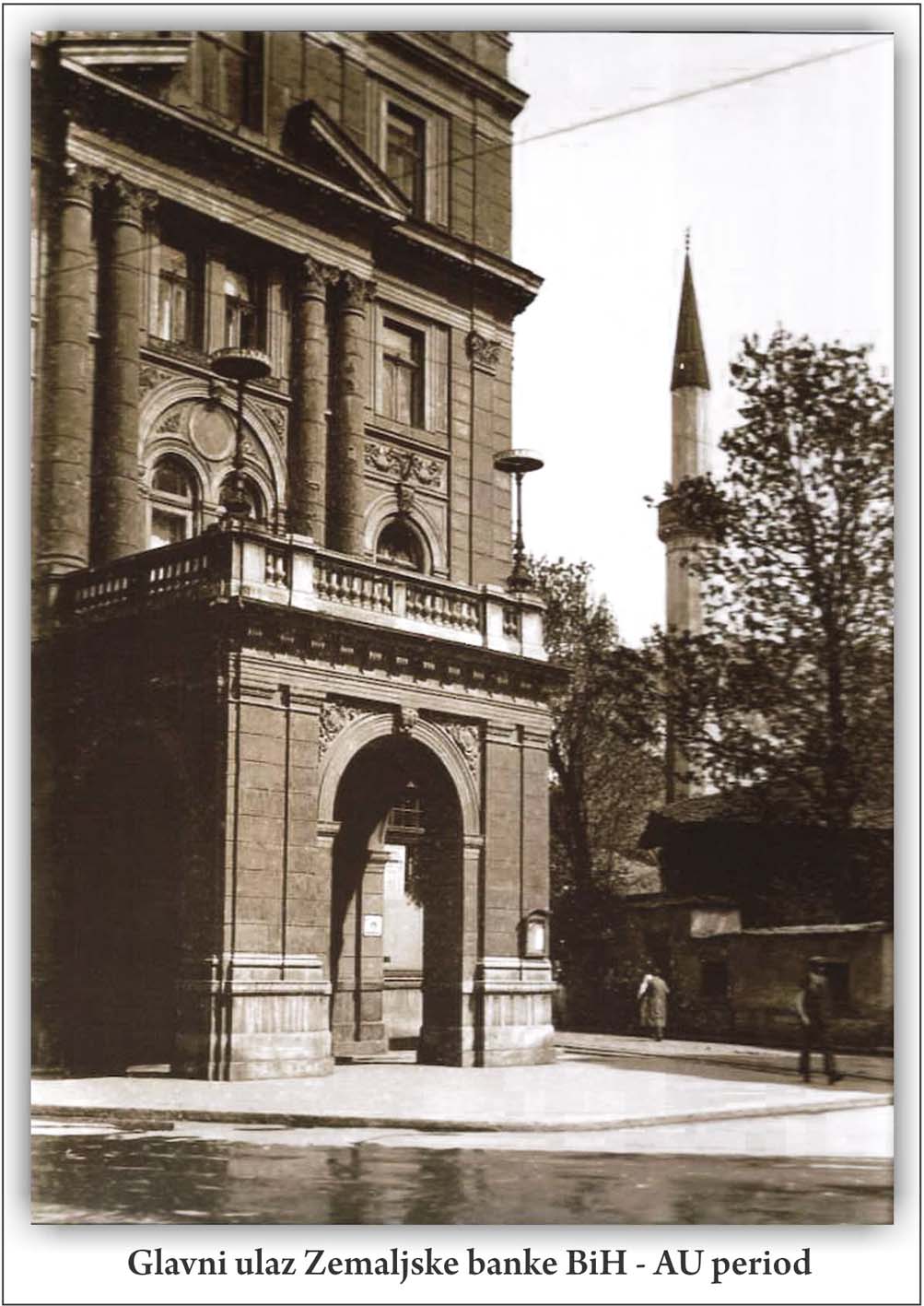

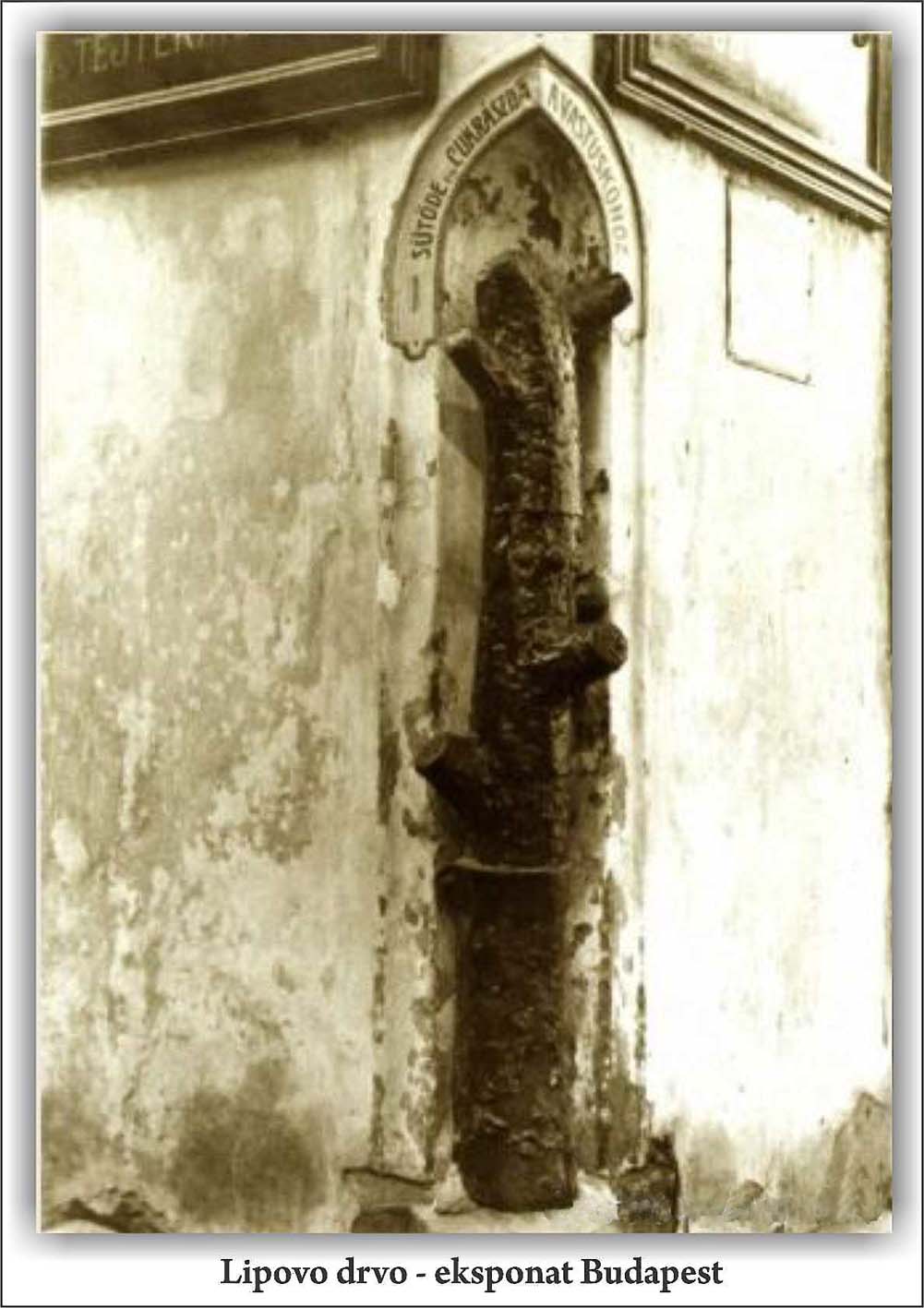

Der österreichische Bildhauer Franz Theodor Železni (1866–1923) fertigte die Figur eines bosnisch-herzegowinischen Fußsoldaten an, die vor dem Eingang der Landesbank (Landesbank) an der Kreuzung der damaligen Franz-Ferdinand-Straße und der Ferhadija-Straße in Sarajevo aufgestellt war. Die feierliche Enthüllung dieser Statue des „Eisernen Soldaten“ fand am 2. Dezember 1915 statt, begleitet von einer propagandistischen Rede, der Kaiserhymne und Kanonenschlägen. An diesem Tag begann auch das Ritual, bei dem die erworbenen eisernen Nägel in den bereits feststehenden Lindenbaum eingeschlagen wurden. Anlässlich dieses Ereignisses komponierte Franjo Mačejovski (1871–1938), ein tschechischer Komponist und Dirigent in Banja Luka und Sarajevo sowie Gründer einer eigenen Musikschule in Sarajevo, im Jahr 1916 das „Marsch Wehrmann im Eisen“, hauptsächlich zu Ehren des Projektträgers, General der Armee und Gouverneur von Bosnien und Herzegowina, Stjepan Sarkotić. Über das Schicksal des in Holz gefertigten „Kriegers in Rüstung“, der auf dem Platz vor dem Bahnhof in Sarajevo stand, ist uns nichts bekannt. [ENDE DES ÜBERSETZTEN ABSCHNITTS]

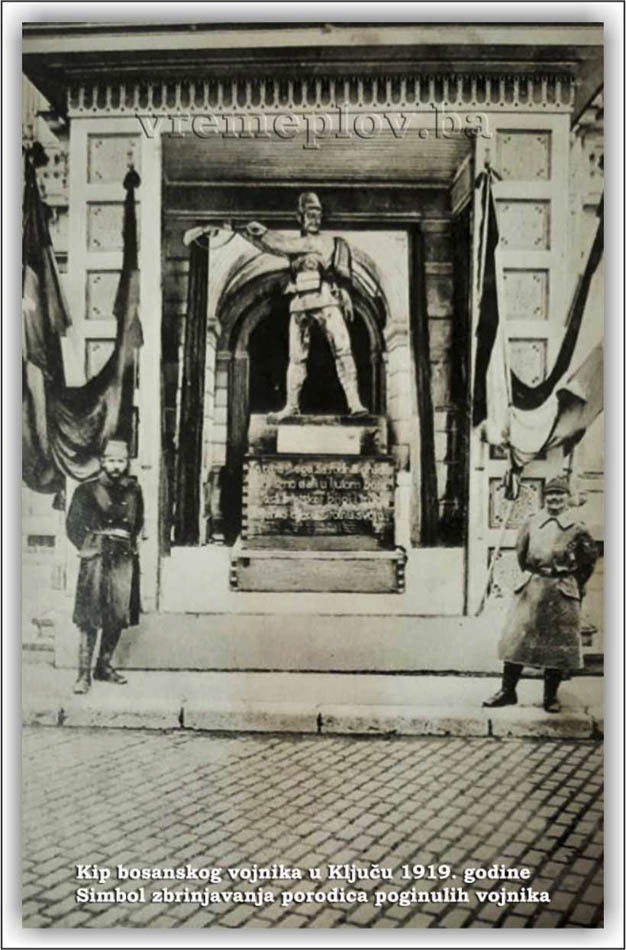

Anschließend organisierten zahlreiche humanitäre Organisationen und Wohltätigkeitsvereine aus Sarajevo und dem Landesinneren sowie die städtischen Behörden mit Schulkindern am Ort des „Eisernen Kriegers“ ähnliche Zeremonien im Rahmen einer Spendenkampagne. Nach der Niederlage Deutschlands und der Österreich-Ungarischen Monarchie wurden alle „Eisernen Ritter“ oder „Wehrmänner im Eisen“, wie sie in der gesamten Monarchie sowie in Bosnien und Herzegowina genannt wurden, zerstört und verschwanden schnell aus den Erinnerungen aller Bürgerinnen und Bürger, jetzt im neuen südslawischen Königreich.

Nach dem Vorbild des errichteten Ewigen Flammens in Paris (1921), als Zeichen des Gedenkens an die im Ersten Weltkrieg gefallen Soldaten, errichteten die Stadtherren (Volksrat) der Stadt Sarajevo am 6. April 1946 (dem ersten Jahrestag der Befreiung Sarajevos von der deutschen Besatzung) an gleicher Stelle, wo sich einst der „Eiserne Soldat“ befand, eine Gedenktafel mit der „Ewigen Flamme“ als Denkmal für die Befreier Sarajevos und zum Gedenken an alle Opfer des Faschismus, die während des Zweiten Weltkriegs gefallen sind. Das Design der Ewigen Flamme (ein Werk des Architekten Juraj Najthart 1901–1979) besteht aus einer kupfernen Feuerstelle in Form eines Lorbeerkranzes mit offenem, ständig brennendem Flammen. Aufgrund von Mangel an Brennstoff wurde die Flamme während der Belagerung Sarajevos von 1992–1995 gelöscht. Noch heute, nach 1995, ist der 6. April ein starkes symbolisches Datum für Sarajevo, das historisch mit Beginn und Ende des Zweiten Weltkriegs sowie mit der Belagerung in den Neunzigern verbunden ist. Die Stadtverwaltung organisiert Besuche an diesem Denkmal, bei denen bei einer kurzen Ansprache Blumen und Kränze niedergelegt werden. Ebenso wird am Unabhängigkeitstag, dem 25. November, unter Anwesenheit zahlreicher Delegationen aller Regierungsebenen, am selben Ort, an der Ewigen Flamme, eine Gedenkminute abgehalten und Blumen sowie Kränze zum Gedenken an alle gefallenen Opfer des Faschismus während des Zweiten Weltkriegs niedergelegt.

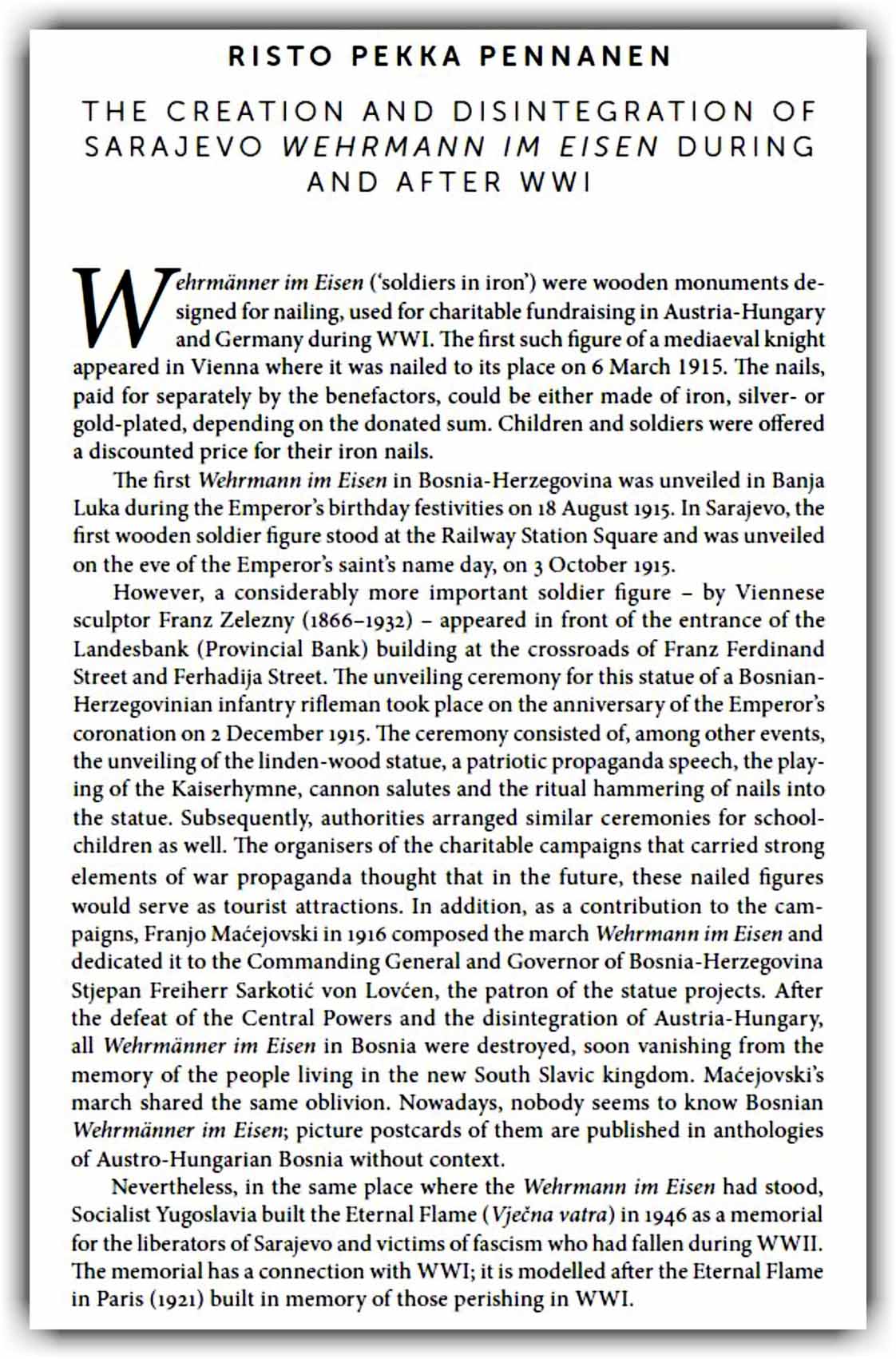

In Sarajevo fand vom 5. bis zum 8. September 2016 ein Internationales Forum mit dem Titel „Erbe des Ersten Weltkriegs“ – Präsentation und Neubewertung („Heritage of the First World War – Representations and Reinterpretations“) statt, organisiert vom Forschungszentrum für Wissenschaft und Kultur in Ljubljana. Einer der Redner war Professor Risto Pekka Pennanen von der Universität Tampere in Finnland, der zum Thema „Entstehung und Zerfall des Sarajevers Wehrmann im Eisen während und nach dem Ersten Weltkrieg“ („The Creation and Disintegration of Sarajevo Wehrmann im Eisen During and after WWI“) sprach. Der vollständige Artikel befindet sich in der Bildergalerie dieses Beitrags.

Es ist interessant, dass in den neu entstandenen Ländern der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie während der Phase der Reintegration und der grundlegenden Meinungsänderung von der alten Philosophie der „Großen Reiche“ der Zugang zur „Kultur des Gedenken“ und die Erinnerung an den Eisernen Ritter unterschiedlich waren. Zum Beispiel wurden im neu gegründeten Staat Königreich SHS alle materiellen Beweise gnadenlos vernichtet, während in Ländern wie Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien viele „Ritter“ und das „Lipow-Baum“-Denkmal in den Kellern kultureller Einrichtungen versteckt wurden. Diese Denkmäler erlebten in den 1930er Jahren eine Wiederbelebung im Zuge der Etablierung des Nationalsozialismus als dominierende Ideologie in Deutschland. Und heute sind in den größeren touristischen Zentren Europas (Wien, Leipzig, Budapest, Bratislava, Temeswar usw.) diese bewahrten Denkmäler bedeutende Museale Exponate einer für uns so fern wirkenden Vergangenheit. Wenn heutige Generationen und sogar viel ältere Menschen unseres Raumes zufällig durch Bilderpostkarten veröffentlicht in den Anthologien der österreichisch-ungarischen Bosnien und Herzegowina in Zweifel geraten, so liegt das an fehlendem Kontext und unzureichender fachlicher Erklärung.